mardi 2 décembre 2014

Dépenses publiques : libéralisme doctrinal et libéralisme réel

Le libéralisme peut-il encore exister concrètement lorsque la puissance publique recycle environ la moitié du PIB ?

L’inexorable progression de l’emprise de l’État sur la société dans tous les pays développés conduit à se demander s’il est encore possible de se déclarer libéral. Le libéralisme serait-il devenu une chimère pour intellectuel, une simple forme de contestation de l’interventionnisme public ou une sorte de poujadisme fiscal ? Peut-il encore exister concrètement lorsque la puissance publique recycle environ la moitié du PIB dans la plupart des pays occidentaux ? Dans l’univers libéral, comme dans la social-démocratie, la distance est importante entre théorie et réalité, entre ambitions doctrinales et exercice du pouvoir.

Panorama des dépenses publiques

Les dépenses publiques constituent un indicateur intéressant car le libéralisme a pour ambition de limiter leur croissance, alors que le socialisme n’y voit aucun inconvénient. Il est préférable d’observer les dépenses publiques que les prélèvements obligatoires car, comme on le sait, la classe politique a presque partout contourné l’obstacle de l’overdose de prélèvements en endettant lourdement les collectivités publiques. Le montant des dépenses peut donc être nettement plus élevé que celui des prélèvements.

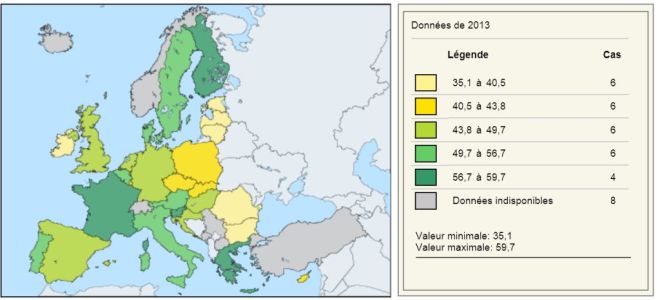

En choisissant une analyse géographique limitée à l’Europe, les dépenses publiques varient de 35 à presque 60% du PIB.

L’Irlande, les pays baltes, la Roumanie et la Bulgarie sont les États les moins interventionnistes, mais la dépense publique y représente malgré tout 35 à 40% du PIB. Dans les États les plus interventionnistes (France, Finlande, Grèce, Slovénie), elle se situe entre 56 et 60% du PIB.

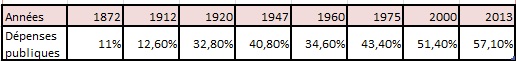

L’analyse historique montre, pour tous les pays développés, une croissance continue des dépenses publiques depuis le 19e siècle.

Il faut écarter les évolutions exceptionnelles dues aux deux guerres mondiales. La forte augmentation en pourcentage s’explique largement par la chute du PIB. La tendance à long terme est une hausse constante des dépenses publiques qui s’est poursuivie à un rythme soutenu après 1974 malgré une croissance économique très ralentie. S’agissant d’une hausse en pourcentage du PIB, il faut donc entendre que le rythme d’augmentation des dépenses publiques est plus élevé que celui du PIB, donc plus élevé que la croissance économique.

L’avenir est plus que jamais incertain. De nombreux États s’étant placés en situation de surendettement, ils peuvent chercher à amortir la dette en réduisant les déficits et donc la dépense publique (Allemagne) ou accumuler de la dette supplémentaire pour ne pas réduire les dépenses (France, États-Unis). En tout état de cause, personne ne songe, au niveau gouvernemental, à réduire drastiquement les dépenses publiques. La France a d’ailleurs choisi depuis deux ans d’augmenter encore les prélèvements et de fuir la problématique dépenses.

Notre société : un compromis historique

L’évolution historique longue se traduisant par une augmentation constante des dépenses publiques, même dans un pays réputé libéral économiquement comme les États-Unis, on peut en conclure que l’arrivée au pouvoir des libéraux ou des conservateurs n’a pas d’impact majeur. Lorsqu’ils accèdent au pouvoir, les partis politiques de sensibilité libérale sur le plan économique tentent de mieux maîtriser les dépenses, voire de les diminuer d’un ou deux points de PIB, mais ne vont pas au-delà. Il s’agit d’ailleurs déjà d’un effort très important et d’une politique très difficile à mener. Deux points de PIB représentent en France environ 40 milliards d’€. Si l’on écarte le subterfuge gouvernemental du raisonnement en tendance, baisser réellement les dépenses de 40 milliards suppose d’abandonner certaines interventions publiques et pas seulement d’économiser ici ou là. Il faut donc mécontenter des fonctionnaires si l’on supprime certains services ou mécontenter des entrepreneurs si l’on renonce à certains investissements. La rigidité à la baisse des dépenses publiques est considérable en démocratie car elle a un contenu politique fort : l’opinion publique résiste.

Les doctrines anciennes sont impuissantes à rendre compte de la situation présente. La société dans laquelle nous vivons n’est ni socialiste ni libérale mais constitue un compromis historique émergeant d’un 20e siècle mouvementé comportant guerres mondiales, affirmation de la puissance du capitalisme, progrès technologique fulgurant et croissance économique élevée. Après la révolution agricole du néolithique et la révolution industrielle du 19e siècle, nous sommes aujourd’hui au début de la troisième révolution technologique de l’histoire, celle des technologies de l’information, des biotechnologies, des NBIC. Tout notre avenir, y compris politique et économique, est suspendu aux nouvelles possibilités qu’ouvriront la science et la technologie.

Il est donc vain de clamer que l’Occident est devenu socialiste et de regretter le statu quo ante, c’est-à-dire l’État-gendarme du 19e siècle, comme il est absurde de prétendre que nous vivons dans une société ultra-libérale lorsque la moitié de la richesse produite est recyclée par les pouvoirs publics. Il s’agit de postures politiciennes, sans doute inévitables, mais ne rendant pas compte de la réalité observée. La caricature permanente de la réalité contemporaine est un jeu malsain qu’utilisent abondamment les plus exécrables des politiciens pour tirer profit électoral d’affirmations simplistes.

Laisser croître les dépenses publiques jusqu’au totalitarisme ?

Sans faire des doctrines l’horizon du futur, il convient cependant d’éclairer l’analyse à partir des réflexions des grands penseurs qui nous ont précédés. Quelle limite fixe-t-on à l’interventionnisme public ? Doit-on admettre que les dépenses publiques atteignent 70%, 80% du PIB, voire plus ? Personne ne traite cette question dans l’univers social-démocrate car, a priori, il est admis que l’action publique est bénéfique et toujours plus légitime que l’initiative privée. Pourquoi ? Parce que la problématique centrale des socialistes est l’égalité, l’égalisation des conditions sociales, alors que celle des libéraux est la liberté, l’initiative individuelle. L’aspiration à l’égalité, si on ne lui fixe aucune limite, conduit à annihiler la liberté car si les hommes doivent être égaux de jure en démocratie, ils ne le sont pas de facto. On ne change cette réalité naturelle que par la contrainte.

Alexis de Tocqueville en avait eu l’intuition dès le milieu du 19e siècle, lorsqu’il remarquait dans De la démocratie en Amérique, que la passion de l’égalité est au cœur des démocraties et que le risque corrélatif pour la liberté est considérable. Plus récemment, Friedrich Hayek a cherché à montrer dansLa route de la servitude (1944) que le poids croissant de l’État conduit inéluctablement au totalitarisme. Il faudra choisir au cours du 21e siècle d’accroître encore le poids économique de l’État ou de stopper cette tendance. Beaucoup de socialistes pensent sincèrement que la première solution ne présente pas de danger. Ils ont une conception procédurale et collectiviste de la démocratie : la liberté consiste pour eux à choisir ses gouvernants par le vote et à participer à la vie politique à travers les structures collectives, partis ou syndicats. Les libéraux voient au contraire dans l’étatisme envahissant un danger mortel pour la démocratie. Ils donnent au mot liberté une acception plus large : elle doit en plus permettre à chaque individu de prendre des initiatives économiques et sociales sans aucune intervention de la puissance publique.

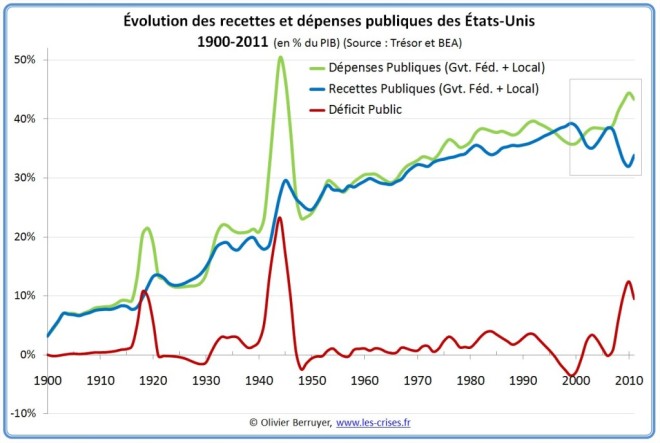

Le libéralisme du 21e siècle est donc plus que jamais une lutte pour la liberté. Il ne s’agit pas de déconstruire méthodiquement l’État-providence, mais de l’empêcher d’étouffer par sa croissance illimitée tous les espaces de liberté. Il est alors nécessaire de tenir compte de la croissance économique pour déterminer le niveau des dépenses publiques. Cette contrainte élémentaire a été volontairement oubliée depuis des lustres, mais nous n’avons plus le choix : elle s’impose. Il n’est même pas nécessaire de faire un ajustement linéaire mathématique pour le comprendre. En observant le graphique ci-dessus concernant les États-Unis, il est évident qu’en prolongeant la tendance, les dépenses publiques seront proches de 100% du PIB à la fin du siècle. Cela n’arrivera pas. On pourrait dire, en plaisantant à peine, que les libéraux ont mathématiquement raison.

Revenir à l’équilibre ?

Le retour à l’équilibre dépenses-recettes dans la sphère publique est un sujet de débats depuis des années, débats théoriques n’ayant que peu de prise sur les politiques menées. Bien entendu, la problématique de gestion classique distinguant charges et investissements (ou immobilisations en comptabilité financière) s’applique également au secteur public. Le vocabulaire devient alors dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement. Selon les principes de gestion communément admis, seules ces dernières peuvent être financées par emprunt. Nous en sommes loin. En France, seules les collectivités locales sont juridiquement astreintes au respect de cette règle fondamentale de bonne gestion. L’État et les organismes sociaux (régimes de sécurité sociale, de retraite, d’assurance-chômage) ne respectent nullement ce principe.

La classe politique s’est engouffrée dans cette lacune béante du droit public français à partir de l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981. La dégradation des comptes publics n’a cessé de s’aggraver depuis. Il est important de signaler la remarquable gestion financière de Valéry Giscard d’Estaing de 1974 à 1981, malgré l’impact de la première crise pétrolière à partir de fin 1973. Ce Président de la République a eu le courage, contrairement à sa vocation de libéral, d’augmenter sensiblement les prélèvements obligatoires au cours de son septennat (plus de 6 points de PIB) afin de maintenir les équilibres financiers. C’est dire à quel point la pression de la réalité est forte lorsqu’un libéral sincère et remarquablement compétent dans le domaine économique, accède au pouvoir. Mais, en 1981, à la fin du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, le budget de l’État présente un déficit quasiment nul et la dette publique représente 21% du PIB. On ne répétera jamais assez à quel point la politique économique et financière de François Mitterrand à partir de 1981 a constitué une erreur historique majeure car elle était à contre-courant de toutes les tendances lourdes de l’évolution mondiale. Pour des raisons purement politiciennes, Mitterrand a entretenu dans l’opinion des illusions qui ont conduit le pays à accumuler une dette publique croissante. La droite n’est jamais parvenue depuis à restaurer une situation financière satisfaisante.

La situation actuelle est donc grave et personne ne sait vraiment ce que pourrait faire un gouvernement de droite, eu égard aux risques d’explosion sociale. Si l’on se réfère aux chiffres fournis par l’INSEE pour 2013, les dépenses publiques représentent 57,1% du PIB et les recettes 52,8% (prélèvements obligatoires et autres recettes). Le retour à l’équilibre suppose donc une baisse des dépenses de 4,3% du PIB, soit presque 90 milliards d’€. Il faudra plusieurs années pour y parvenir, tout d’abord parce qu’une réforme des régimes de protection sociale par répartition est indispensable, de façon à interdire juridiquement tout déficit. Le problème est d’une grande complexité technique. Par exemple, si des droits à remboursement sont accordés dans le domaine de la santé, les dépenses sont juridiquement contraintes. Mais les recettes fluctuent en fonction de la conjoncture puisque l’assiette des cotisations peut se restreindre. Comment assurer l’équilibre ?

Pour une véritable règle d’or constitutionnelle

En ce qui concerne l’État, la solution ne peut se situer que dans une adjonction à la constitution de 1958 : la fameuse règle d’or (à définir) devrait prévoir des principes généraux de gestion financière publique qui seraient précisés par une loi organique. La révision constitutionnelle de 2008[1. La révision de la constitution du 23 juillet 2008 modifie l’article 34 en imposant au Parlement le vote d’une loi de programmation des finances publiques (en pratique tous les trois ans) ayant pour objectifl’équilibre budgétaire. Aucun contrôle de constitutionnalité ne pouvant reposer sur l’expression « ayant pour objectif », cette pseudo-règle d’or n’a strictement aucune utilité.] n’a, de ce point de vue, rien apporté pour améliorer la gestion des finances publiques. La majorité de droite au pouvoir a tout fait pour amoindrir la portée de la réforme. Sa réussite a été totale : nous n’avons aucun contrôle de constitutionnalité des déficits publics. Seul François Bayrou a courageusement proposé une véritable règle d’or. Les libéraux s’honoreraient si, à l’avenir, ils adoptaient dans ce domaine un programme politique conforme à leur doctrine. La règle d’or sera toujours rejetée par les socialistes, mais elle n’a aucune raison de l’être, en pratique, par les libéraux puisque leur approche théorique prône une limitation des dépenses publiques. Ou alors, il faut croire que les libéraux ne le sont qu’en apparence et qu’ils souhaitent se réserver toute latitude pour augmenter les déficits, c’est-à-dire les impôts futurs. Bien sûr, le libéralisme se heurte lui aussi à la politique dans ce qu’elle a de plus médiocre, mais d’éternel : le goût du pouvoir, qui suppose la maîtrise de l’argent public. Mais pour retrouver un peu de crédibilité, les politiciens professionnels seraient bien avisés de ne pas creuser sans cesse davantage l’écart entre doctrine et promesses d’un côté, exercice du pouvoir et réalisations de l’autre. Le pouvoir socialiste a été tellement loin dans cette direction qu’il a perdu une grande partie de sa base sociologique traditionnelle. Il ne faudrait pas que la droite commette les mêmes erreurs lorsqu’elle arrivera au pouvoir, car certain(e)s politicien(ne)s sont aux aguets et notre liberté en dépend.

Inscription à :

Publier les commentaires (Atom)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire