lundi 18 mars 2013

La leçon de Byzance à l’Europe

En bâtissant une union fiscale et politique autour d’une monnaie unique au sein d’une communauté multiethnique et multilingue, en tirant leur peuple d’une terrible récession, les empereurs byzantins ont relevé tous les défis. Les dirigeants européens feraient bien de s’inspirer de leur exemple, conseille un historien britannique.

Il est parfois facile d’oublier pourquoi nous étudions l’histoire. Bien sûr, nous nous servons du passé pour comprendre le présent, mais dans l’idéal, nous devrions aussi en tirer des leçons. C’est pourquoi il est bien dommage que le nouveau programme scolaire britannique ne fasse pas une petite place à l’histoire de Byzance. La moitié orientale de l’Empire romain, qui a connu son heure de gloire bien après Rome, a aussi fini par péricliter à la fin de l’Antiquité.

Malheureusement, comme les générations suivantes n’ont jamais rien appris de la puissance méditerranéenne orientale qui régnait jadis de Venise en Palestine, et de l’Afrique du Nord au Caucase, la leçon à retenir par le monde moderne s’est sûrement perdue avec le temps – une leçon qui serait pourtant extrêmement utile à l’Europe aujourd’hui. Tout comme l’UE, l’Empire byzantin était une communauté d’Etats multilingue et multiethnique qui regroupait différents climats et diverses économies locales, de la ville animée au bourg, du port prospère au petit village rural. Et ce n’est pas tout, car cette communauté avait également une monnaie unique, dont la valeur, en outre, n’a pas fluctué pendant des siècles.

Contrairement aux idées reçues, que l’on entend presque tous les jours à la Chambre des communes lorsque les députés font la queue pour qualifier de “byzantines” les réglementations excessives et les lois trop complexes, l’Empire byzantin était en réalité un modèle de sophistication, notamment dans les domaines où l’UE fait preuve d’insuffisance. Byzance, à l’opposé de l’Union européenne, ne souffrait pas d’inefficacité et de disparités en matière d’imposition : il était impossible de cacher des profits dans une région plus avantageuse pour ainsi saper la structure de l’empire. A Byzance, la façon de gouverner était frugale, simple et efficace.

Il était hors de question que différentes régions de l’empire puissent avoir différentes règles ou politiques fiscales : pour que les Etats fonctionnent avec une monnaie unique, une union budgétaire, économique et politique était nécessaire. Des impôts devaient être prélevés à la périphérie au profit du centre et il était clair que les ressources devaient être redistribuées des régions riches vers celles qui n’étaient pas aussi chanceuses – même si tout le monde n’était pas de cet avis. Etre libre, a grommelé un auteur du XIe siècle, voulait dire être libre d’impôts.

Si les eurocrates tiraient des enseignements de la structure de l’empire, ils pourraient aussi bénéficier de sa façon de gérer une récession chronique, provoquée par la même association fatale de facteurs qui paralysent aujourd’hui les économies occidentales. Dans les années 1070, les revenus publics se sont effondrés alors que les dépenses continuaient à augmenter pour certains services essentiels (comme l’armée), un contexte aggravé par une crise chronique de liquidités. La situation a fini par être si désespérée que les portes du trésor restaient grandes ouvertes : ce n’était pas la peine de les fermer, a écrit un homme à l’époque, puisqu’il n’y avait rien à voler.

Personne ne s’est montré clément envers les responsables de la crise. L’équivalent d’Herman Van Rompuy à l’époque, un eunuque du nom de Nikephoritzes, a été descendu en flammes par la population furieuse, qui faisait face à la hausse des prix et à une chute du niveau de vie. Il a fini par être torturé à mort. Le mécontentement général a entraîné le renvoi immédiat de plusieurs autres hommes, qui ont souvent été contraints de devenir moines, probablement pour qu’ils prient afin d’être pardonnés pour leurs péchés.

Cette crise a même vu l’essor d’une figure semblable à Nigel Farage, qui invoquait des raisons “extrêmement persuasives” quant aux origines de la crise, selon l’un de ses contemporains, au point que la population “l’avait placé sur un piédestal d’un commun accord” et l’accueillait partout par des applaudissements. Il apportait de la nouveauté à une époque où la vieille garde était paralysée par l’inaction et une grave pénurie de bonnes idées. Il était difficile de contester son message, selon lequel les dirigeants au pouvoir étaient inutiles.

Les misérables politiques qu’ils tentaient de mettre en œuvre étaient désastreuses, puisqu’elles ne contribuaient en rien à régler les problèmes, comme le rabaissement de la monnaie en injectant de plus en plus de pièces tout en y réduisant la quantité de métal précieux, une mesure d’assouplissement budgétaire, en quelque sorte. Autrement dit, autant mettre un pansement sur une plaie par balle.

Comme la situation continuait de s’aggraver, le temps est venu de remplacer toute la vieille garde. De nouveaux dirigeants sont arrivés et avec eux de nouvelles idées radicales. Un plan de sauvetage allemand a été envisagé, mais ne s’est pas concrétisé, même si cette solution semblait prometteuse pendant un moment. Toutefois, alors que la pénurie se faisait sentir et que les débats étaient apocalyptiques, il est devenu indispensable de prendre des mesures décisives.

La solution s’est articulée en trois axes. Tout d’abord, la monnaie a été retirée de la circulation pour être remplacée par de nouvelles coupures qui reflétaient leur valeur réelle. Puis, le système fiscal a fait l’objet d’une réforme radicale, dans le cadre de laquelle un inventaire des biens possédés par chacun dans tout l’empire a ensuite servi de base pour collecter des impôts. Enfin, les barrières commerciales ont été levées pour encourager les personnes disposant de fonds étrangers à investir à moindre coût et plus facilement que par le passé – pas pour acquérir de nouveaux biens, mais uniquement pour stimuler le commerce.

La détresse de l’empire était telle que ces barrières sont tombées au point que les investisseurs étrangers puissent faire de meilleures offres que les sujets de l’empire, au moins à court terme, afin de relancer l’économie. Cette stratégie a fonctionné : elle s’est avérée moins douloureuse que prévu et elle a réanimé un patient qui avait subi un arrêt cardiaque économique.

Le Nigel Farage du XIe siècle n’est jamais arrivé à ses fins, d’ailleurs, même s’il a ouvert la voie à un excellent candidat qui a pu parvenir au sommet. Alexios Komnenos est l’homme qui a reconstruit Byzance, bien qu’il ait dû payer le prix de ses réformes : méprisé de son vivant pour avoir pris des décisions difficiles, il a également été ignoré par l’histoire pendant des siècles. Peut-être devrions-nous chercher quelqu’un d’aussi robuste aujourd’hui.

Rythmes scolaires : Aubry tacle Peillon

Martine Aubry a annoncé lundi qu'elle reportait la mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2014. Un nouveau coup dur pour Vincent Peillon, qui n'a plus qu'à espérer que Paris se lance dans la réforme dès la rentrée 2013.

Après le coup porté fin février par Gérard Collomb, maire PS de Lyon, à la réforme des rythmes scolaires, Martine Aubry enfonce le clou, en annonçant à son tour ce lundi un report à 2014.

Voilà qui n'arrange décidément pas les affaires du ministre Peillon, qui, en fin d'année 2012, espérait voir 50 % d'écoliers faire leur rentrée 2013 à la semaine de quatre jours et demi… Le ministre de l'Éducation, qui a fait de ce sujet sa réforme emblématique, au risque de polluer l'ensemble du débat sur la «refondation» de l'école, va devoir revoir ses ambitions à la baisse.

Car selon les diverses remontées venues des élus, seulement 10 % à 30 % des villes de France pourrait basculer dès 2013. Une fourchette bien large qui pourrait être tirée vers le bas par les désaffections successives de grandes villes de gauche.

À Lyon, Montpellier et Strasbourg, les élus en appellent au temps pour cette réforme.

À Lille, Martine Aubry, qui tenait ce matin une conférence de presse sur le sujet, a donc annoncé vouloir elle aussi «prendre le temps de la concertation», tout en affirmant que la date d'application n'était «pas un enjeu». Il faut dire que la décision de l'ancienne secrétaire du PS était attendue avec intérêt par le ministre de l'Éducation nationale. Comment ne pas y voir un moyen de «se payer» Peillon? «Je partage totalement son projet, il a tout mon soutien», s'est défendue Martine Aubry.

Un report parisien signifierait la mort de la réforme

Désormais, les yeux sont rivés sur la capitale. La pression monte sur Bertrand Delanoë. Après une série de réunions de concertation qui ont vu s'affronter élus, syndicalistes, professeurs et parents, l'heure est à la décision. Dans ce jeu politique, la voix des élus Europe Écologie-Les Verts (EELV) va faire toute la différence, puisque les conseillers municipaux socialistes n'ont pas la majorité absolue et que la droite ainsi que les communistes sont opposés au projet. Les élus EELV qui rencontrent Bertrand Delanoë ce lundi jugeront, au vu des garanties financières notamment, s'ils se prononcent pour 2013 ou 2014. En fonction de leur décision, le maire émettra demain un vœu qui sera soumis le 25 mars au Conseil de Paris.

Symboliquement, un report parisien à 2014 signerait la mort de la réforme. Et s'apparenterait à un désaveu définitif pour le ministre.

L’Europe a perdu ses citoyens

Les derniers chiffres de l’Eurobaromètre illustrent ce que les résultats électoraux disent les uns après les autres : frappés par la crise, les Européens n’ont plus confiance en l’UE. Après avoir sauvé l’euro, il faut sauver la légitimité de l’UE et si possible, avant les élections de 2014.

Pour sauver l'euro, il fallait deux choses : une décision politique claire qui mette fin aux spéculations sur son avenir et un instrument financier qui rende cette promesse crédible. En 2012, au terme de plusieurs années d'hésitations, de maladresses et d'erreurs, les dirigeants européens ont répondu à ce double besoin. Ces deux décisions ont sorti l'euro de l'abîme pour le replacer sur le chemin d'une stabilité qu'on ne connaissait plus depuis plusieurs années.

Les conséquences très limitées du chaos post-électoral en Italie en disent long sur cette nouvelle solidité de l'euro, pour le moment en tout cas. Rappelons-nous, en octobre 2011, le choc suscité par la décision de Georges Papandréou de convoquer un référendum sur les politiques de rigueur dictées par la troïka : l'annonce avait porté les indices d'incertitude avec lesquels jouent les analystes financiers à des niveaux plus élevés que ceux qu’ils atteignaient au lendemain des attentats du 11 septembre. L'Italie a beau être plongée dans un indubitable chaos, l'euro résiste.

Il n'en reste pas moins que le résultat italien, couplé à la solidité de l'euro, vient aussi illustrer la faiblesse politique de l'Europe, et mettre en lumière une crise de légitimité qui se creuse dangereusement, élection après élection.

Sans croissance, pas de légitimité

Les chiffres de l'Eurobaromètre, ce sondage d'opinion réalisé tous les semestres par la Commission, ne laissent aucun doute sur l'ampleur de la chute de confiance des citoyens européens envers l'Union. Dans des pays comme l'Espagne, la confiance “nette” dans l'UE (qui soustrait le pourcentage des personnes ne faisant “pas confiance” au total de celles qui “font confiance”) atteignait en 2007, c'est-à-dire avant le début de la crise, 42 points (65 % moins 23 %). Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, laissant la place à une méfiance nette de 52 points : ils sont 72 % à ne pas faire confiance à l'UE, contre seulement 20 % à lui faire confiance.

La dégringolade est spectaculaire et oblige à une réflexion en profondeur, en particulier dans le cas d’un pays à la tradition europhile aussi ancrée que l'Espagne. En Grèce, en Irlande, au Portugal, à Chypre, l'UE est considérée avec une défiance aussi écrasante qu'en Espagne. Cependant, il est significatif que cette flambée de méfiance ne se limite pas aux seuls pays fortement endettés, mais concerne aussi les pays en meilleure situation financière, voire les pays créanciers : en Allemagne, en Autriche, en France, aux Pays-Bas ou en Finlande, la population n'a pas confiance en l'Union non plus. Force est de constater que la défiance ne concerne pas seulement l'UE mais s'exerce aussi à l’encontre de certains pays et de certains citoyens. Dans cette situation, tout le monde y perd.

Nous voilà donc face à un grave problème de légitimité. Dans la sphère européenne, où l'identité collective, les valeurs communes et les processus démocratiques restent balbutiants, la légitimité était surtout venue des performances économiques : plus la croissance était forte, plus la population soutenait l'intégration européenne, et vice-versa. Ce qui signifie que la réserve de légitimité du système, puisqu'elle est presque exclusivement fonction de la croissance économique, se révèle très limitée, et tend à s'épuiser à vitesse V dans un contexte de crise.

C'est précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui. D'une part, si elles peuvent éventuellement tenir leurs objectifs de maîtrise des déficits (mais pas de réduction de la dette), les politiques d'austérité ne produisent ni croissance ni emploi : elles ne peuvent donc pas fédérer le soutien des citoyens dont elles ont pourtant besoin pour fonctionner. Mais il y a pire : en contraignant les gouvernements à bafouer systématiquement les promesses électorales qui les ont conduits au pouvoir et à tous mener les mêmes politiques quelle que soit leur couleur, elles sapent aussi la légitimité des systèmes politiques nationaux.

Comme on le voit dans les pays sous plan de sauvetage, les systèmes politiques s'usent (en Espagne et au Portugal), ou bien se décomposent (en Italie et en Grèce). Parallèlement, dans l'autre camp, celui des pays créanciers, comme il n'y a pas non plus de croissance économique, la population a le sentiment que les pays du Sud sont un pénible fardeau qui absorbe ses maigres ressources et freine ses progrès.

Pour éviter une mauvaise surprise

C'est sur ces tissus usés jusqu'à la corde, grignotés par la désaffection et la défiance, que l'UE doit aujourd'hui tricoter une indispensable intégration politique et économique. L'euro est sauvé, certes, mais il ne survivra pas à long terme sans une union bancaire assortie de mécanismes de sortie de crise et de garanties sur les dépôts dans toute l'Europe. Ni sans un budget digne de ce nom, sans une mutualisation de la dette et une coordination bien plus efficace des politiques économiques.

Or ces décisions nécessitent précisément ce qui manque aujourd'hui à l'Europe : la confiance dans l'Union, et la confiance mutuelle. Pour que l'Europe fonctionne, les citoyens, du Nord comme du Sud, des pays créanciers comme des endettés, du centre comme de la périphérie, doivent être prêts à doter les institutions européennes de mécanismes financiers adaptés et, parallèlement, d'instances de gouvernement efficaces et légitimes du point de vue démocratique. Mais pour que les impôts d'un citoyen allemand garantissent les dépôts d'un épargnant espagnol, ou que les contributions d'un épargnant espagnol garantissent les avoirs d'un Grec ou d'un Portugais, nous avons besoin d'une confiance en l'Europe qui aujourd'hui nous fait défaut.

En juin 2014, l'Europe appellera ses électeurs aux urnes. Si d'ici là, la confiance des citoyens dans l'UE n'est pas restaurée, la surprise risque d'être assez désagréable. Sauver l'euro était un impératif, mais l'euro n'est pas une fin, simplement un moyen. La fin, ce sont les citoyens : un euro sans eux n'a pas tellement de sens.

Risques et périls

Risques et périls

Lutte contre les gangs à Marseille, lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les attentats en France, lutte contre le terrorisme islamiste au Mali : le gouvernement français se bat sur tous les fronts ! C'est assurément sur le terrain sécuritaire et de la défense des valeurs démocratiques qu'il exprime les discours les plus vigoureux. Ce n'est pas forcément dans ce domaine, où elle était historiquement accusée de laxisme, que l'on attendait le plus la gauche au pouvoir. Mais, à défaut de convaincre sur l'économique et le social, c'est dans l'exercice de son véritable pouvoir régalien que François Hollande recueille le plus de suffrages.

En regard de sa visite quelque peu chahutée à Dijon, le chef de l'État a pu se réjouir, hier à Toulouse, d'une manifestation d'unité nationale retrouvée, à l'occasion de la cérémonie en mémoire des victimes des tueries de Montauban et Toulouse. On évitera soigneusement de donner le nom de l'auteur de cette « ignominie ». Asséner sans cesse son nom, c'est prendre le risque d'en faire un « héros du jihadisme ».

Là est la seule limite à la multiplication des célébrations mémorielles. Puisqu'il n'était question que d'outrage à notre pays tout entier et à la défense des valeurs républicaines, une unique manifestation nationale n'aurait-elle pas été suffisante ? Cela n'aurait rien enlevé à la vigueur nécessaire de la condamnation. Car il faut par-dessus tout éviter le soupçon de récupération politique. Que la lumière soit faite sur les défaillances dans le « suivi » du parcours du tueur est normal. Que cela devienne l'objet d'un insidieux « règlement de comptes » politique serait navrant.

D'autant plus que François Hollande s'est lui-même lancé un rude défi en promettant de combattre le terrorisme « ici et ailleurs ». Il faut toujours se méfier des annonces impérieuses non suivies de résultats. Au moment où elle multiplie les coupes budgétaires à ses risques et périls, la France a-t-elle vraiment les moyens de ses nobles ambitions ?

Conseil d'orientation des retraites : des hypothèses fantaisistes

Les projections de déficits du Conseil d'Orientation des Retraites reposent sur des hypothèses dont les plus pessimistes sont au-dessus de l’historique des vingt dernières années. A l’horizon 2030, ces hypothèses fantaisistes négligent des dizaines de milliards de déficit.

Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, un candidat à l’investiture américaine (Rick Perry) avait déclaré, comme je l’ai déjà écrit moi-même, que le système de retraite par répartition était un schéma de Ponzi, provoquant une forte réaction des défenseurs de la sécurité sociale américaine, qualifiant cette comparaison d’ânerie. Un commentateur de mes propres billets sur le sujet et ayant le sens de la formule a qualifié la référence à Ponzi/Madoff de point Godwin de l’économie.

Cependant, grâce au débat américain, on a retrouvé quelques noms s’étant dans le passé associés à cette ânerie. Milton Friedman, d’abord, avait qualifié en 1999 le système de « plus grand ponzi de la planète ». Mais il ne suivait en cela qu’une comparaison établie par Paul Samuelson en 1967. Un couple intéressant car Friedman et Samuelson sont probablement respectivement les économistes les plus influents du libéralisme et du keynésianisme de la seconde moitié du XXème siècle. Le très progressiste Paul Krugman avait lui-même qualifié le système de Ponzi, avant de se rétracter lorsque les conservateurs américains se sont mis à le citer à ce propos.

Economiquement, une chaîne de Ponzi se définit comme un système dans lequel d’anciens investisseurs ne sont pas rémunérés avec le rendement de leur placement, mais avec les dépôts de nouveaux investisseurs. Ce qui correspond à la mécanique du système des retraites, dans lequel les pensionnés ne touchent pas le fruit de leurs cotisations passées, mais récoltent les cotisations actuelles des actifs.

Aussi, le meilleur argument que j’ai pu trouver pour dire que la retraite par répartition n’est pas un Ponzi vient du droit et non de l’économie. En effet, une chaîne de Ponzi est une fraude, dans laquelle le mécanisme sous-jacent est caché et dont la comptabilité est truquée. Mais dans le cas du système par répartition, le mécanisme est de notoriété publique et les comptes de la sécurité sociale publiés. En cela, la sécurité sociale se distingue d’une fraude, et donc d’un Ponzi. C’est cet argument que je souhaite analyser.

La première remarque, est que la raison pour laquelle un escroc souhaitant initier une pyramide de Ponzi doit mentir sur sa nature et maquiller sa comptabilité est que sans quoi personne ne lui confierait d’argent. Dans le cas de la sécurité sociale, la participation étant assurée par la coercition de la loi, il n’est pas à ce point nécessaire d’en cacher le mécanisme ou d’en déguiser la comptabilité.

Mais mon objection principale porte sur la lisibilité comptable du système. D’abord, la comptabilité d’un système par répartition n’a que peu de rapport avec celle d’un fonds d’investissement ou d’une entreprise. Par principe, comme les cotisations sont immédiatement reversées aux pensionnés, la répartition, si elle est en équilibre, n’a pas d’actif, donc pas non plus de bilan.

Mais surtout, s’il existait réellement une comptabilité digne de ce nom, les cotisants devraient recevoir une feuille répertoriant, les dépôts effectués, la valeur des droits à la retraite accumulés, et la différence entre les deux (c’est-à-dire les pertes ou profits). Tenir une comptabilité requiert de publier la valeur de ses obligations financières. Dans un fonds d’investissement, vous ne savez pas quelle sera la valeur de votre capital dans dix ans, mais au moins avez-vous sa valeur de marché actuelle.

Concrètement, la meilleure perception que peut avoir le cotisant au système par répartition français de la valeur de sa participation vient de la projection de la situation financière du système à long terme. En la matière, les documents de référence relayés par la presse sont les rapports du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). D’abord, ces projections garantissent un déficit permanent, mais surtout elles sont une escroquerie. C’est ce dernier point que je veux vous démontrer simplement.

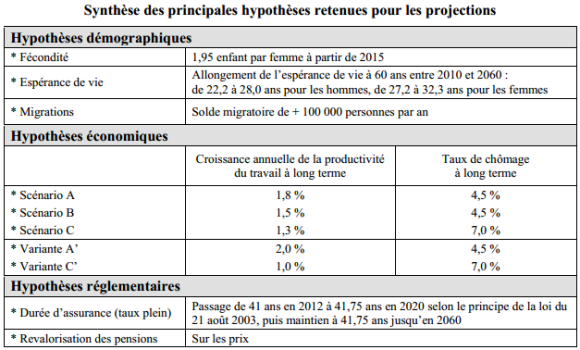

Pour réaliser les projections alarmistes que vous lisez dans la presse, le Conseil, composé de politiciens et de syndicalistes, doit se fonder sur des hypothèses démographiques et économiques ridiculement optimistes. Ce tableau issu du rapport du COR (p.15) résume les hypothèses des dernières projections.

Le tiers monde paiera !

Les hypothèses démographiques sont capitales, mais aussi relativement fiables à cette échelle de temps. L’immigration constitue la principale source d’incertitude.

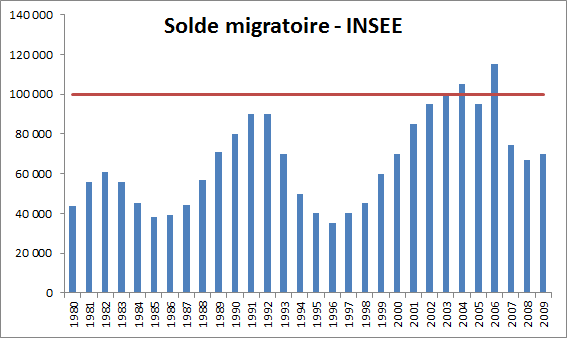

L’hypothèse explicite retenue dans tous les scénarios est un solde migratoire nettement plus fort que celui des trois dernières décennies. Le graphique suivant présente l’évolution du solde migratoire français depuis 1980, et dont la moyenne annuelle s’établit plutôt à 66 000 personnes.

L’hypothèse sous-jacente est une bonne performance du système d’intégration des immigrés afin qu’ils puissent cotiser au système de retraite. Dans un article récent dont je vous avais parlé (lien), Algan et al. montraient que le taux d’emploi des enfants d’immigrés était très inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, seul un enfant d’immigré d’Afrique noire sur quatre disposerait d’un emploi.

Enfin comme le montre clairement l’exemple espagnole, rendre le système social dépendant de l’immigration accroît considérablement son exposition aux retournements de l’économie, et donc de l’attractivité du pays. Le solde migratoire espagnole a chuté de près d’un million d’habitants par an depuis l’éclatement de la crise (lien).

Le retour des Trente Glorieuses

Une fois le principe du repeuplement par l’immigration acté, le Conseil invoque un miracle économique. Deux variables clés sont explicitement considérées. Une troisième, bien plus importante, est beaucoup plus tacite et n’apparaît pas dans le tableau récapitulatif des scénarios.

La première variable est la croissance de la productivité apparente du travail (PIB par actif occupé), car en supposant les salaires alignés sur cette productivité, la croissance de la productivité détermine celle des salaires et donc des cotisations.

Concrètement, la croissance de cette productivité est la différence entre le taux de croissance du PIB est celle de la population active (cf. p20). C’est-à-dire la croissance du PIB par actif.

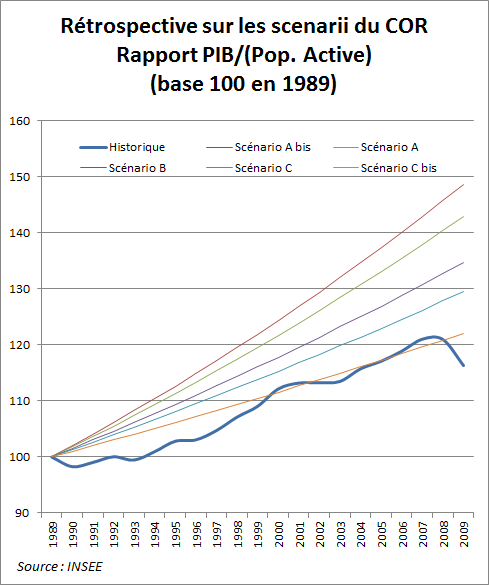

Pour juger de la crédibilité des scénarios proposés, je propose de les comparer aux vingt dernières années. Le graphique suivant présente les 5 scénarios et la productivité en base 100 en 1989. On y voit qu’au regard des vingt dernières années, tous les scénarios proposés par le COR sont au-dessus de ce qui s’est réellement passé. Le scénario médian (B) correspond à une hausse de 43 pts de la productivité par actif, soit trois fois plus que ce qui a été observé entre 1989 et 2009 (+ 16 pts). Seul l’hypothèse C’ semble correspondre aux deux dernières décennies, en ignorant l’effet de la crise de la dette.

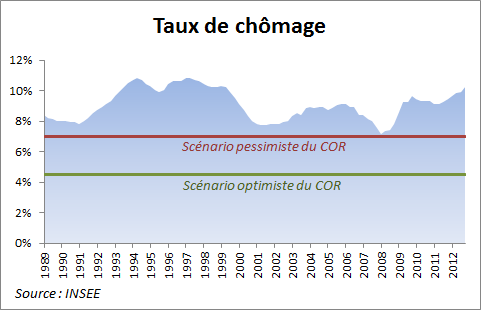

L’autre hypothèse sur laquelle repose le rapport du COR est un recul plus ou moins marqué du taux de chômage. A nouveau, si l’on se réfère aux taux de chômage observés ces vingt dernières années, les hypothèses du COR semblent excessivement optimistes. Le chômage n’a jamais été en dessous de 7% (hypothèse pessimiste du COR) depuis 1981.

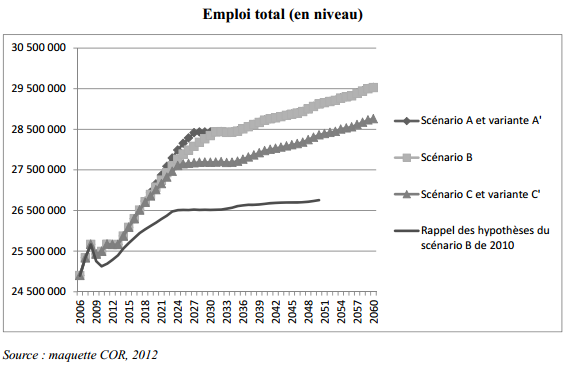

Mais la réduction du chômage n’est qu’un leurre dans les projections fantaisistes du Conseil. Le graphique qui suit est copié-collé du rapport de décembre 2012 (p.31).

Il montre l’évolution du nombre de cotisants. On y voit que le Conseil espère une création d’environ 3 millions d’emplois nouveaux d’ici 2025-2030. Pendant le même temps, la population des 20-65 ans se contractera légèrement, passant de 37,8 millions à 37,5 millions, d’après les projections de l’INED (avec le solde migratoire à +100 000). Cela implique donc un passage du taux d’emploi d’environ 67% à 76%, correspondant donc à un gain de 9 points. Ce qui signifie que même le retour attendu depuis quarante ans au plein emploi (chômage à 4,5%) ne suffit pas à soutenir l’hypothèse du Conseil, qui doit être accompagnée d’une forte participation des plus de soixante ans à l’emploi.

L’histoire que se raconte le COR est que le report de deux années de l’âge de départ à la retraite justifie la révision opérée vis-à-vis des projections qu’il avait établies en 2010. Cependant, si on regarde le graphique, on voit que la révision ajoute deux millions de cotisants en 2030. Et là, j’ai du mal à retrouver la substance absorbée par les sages, car deux classes d’âges représentent environ 1,6 millions d’individus. Donc même à supposer un taux d’emploi de 100% (le taux d’emploi des 55-64 ans est de 41,5% (source)) et l’ajustement total à la réforme, on n’arrive pas à 2 millions de cotisants en plus grâce à la réforme.

Quantifier l’entourloupe

D’après l’INSEE, la France a créé 6 millions d’emplois en 55 ans, soit environ 110 000 par an depuis 1955 (source). Cette croissance de l’emploi a été soutenue par la féminisation du travail et une hausse de 12 millions de personnes de la population des 20-64 ans (source).

Mais ce que veut nous faire croire le Conseil, c’est que la France créera 3 millions d’emplois d’ici 2030, c’est-à-dire, 167 000 par an (à supposer qu’on commence cette année), dans un contexte de stagnation de la population active et sans apparition d’un troisième sexe.

La question, c’est qu’elle est l’impact d’une diminution du nombre des cotisants prévus ? En 2011, les ressources du système des retraites représentent 13.2% du PIB pour 25,5 millions de cotisants. Cela représente environ 10,35 milliards par million d’actifs. Ensuite, en appliquant le taux de croissance des salaires selon l’hypothèse centrale du COR (Scénario B), on arrive à 13 milliards en moins, par million d’emplois manquants en 2030.

Donc une correction de un million d’emplois en 2030 – ce qui laisse à l’économie française la charge de créer deux millions d’emplois d’ici là – fait passer le déficit du scénario B en 2030 de 27.5 milliards à 40 milliards.

L’hypothèse conservatrice d’une stabilité du taux d’emploi de la population active accroît le déficit projeté d’environ 25 milliards par an, ce qui dans le Scénario C propulserait le déficit de 2030 à 65 milliards par an. On retrouverait alors plus ou moins la projection établie par le rapport du COR en 2010, qui projetait un déficit de 80 milliards par an dans le scénario C en 2030.

Comme je l’avais indiqué dans mon billet reprenant les estimations du Rapport de 2010 du COR, le seul système des retraites doublerait le ratio dette publique/PIB de la France d’ici à 2040. Ce qui est juste impossible. Les hypothèses de miracle économique décrites par le COR sont une fraude politique. Rappelons pour soutenir la crédibilité de ce billet que la Banque des Règlements Internationaux de Bâle projette la dette publique française à 300% du PIB en 2030 et suggère le report de l’âge de la retraite comme principale solution (Cecchetti, Fender & Zampolli, 2010).

Bibliographie :

- Onzième Rapport du Conseil d'Orientation des Retraites, Décembre 2012 (lien)

- Stephen Cecchetti & Madhusudan Mohanty & Fabrizio Zampolli, 2010. « The future of public debt: prospects and implications, » BIS Working Papers 300, Bank for International Settlements.(lien)

Inscription à :

Articles (Atom)