samedi 9 mars 2013

54% des Français pour une diminution du nombre de fonctionnaires

Les Français manifestent de plus en plus leur insatisfaction vis-à-vis de la fonction publique et privilégient la limitation du nombre de fonctionnaires aux hausses d'impôts. Seront-ils entendus ?

Le gouvernement semble avoir fait son choix pour réduire le déficit public : les contribuables paieront plus, les bénéficiaires de prestations sociales recevront moins, mais l’État et ses salariés seront épargnés. Ce choix se situe pourtant à l'opposé des souhaits des Français, qui préfèrent majoritairement moins de fonctionnaires à plus d'impôts.

Sans doute commencent-ils à comprendre les implications d'un nombre élevé de fonctionnaires : leur coût détruit l'emploi privé. Sans doute réalisent-ils aussi que le décalage entre emploi public à vie associé à de nombreux avantages d'une part et emploi privé de plus en plus incertain, de plus en plus longtemps et de plus en plus taxé d'autre part est irrationnel. Sans doute découvrent-ils chaque jour de nouveaux scandales, où l'argent que l’État leur demande pour assurer les missions qu'il s'est arrogé est utilisé à des fins clientélistes ou purement et simplement détourné.

Quels que soient leurs motifs, les Français expriment une insatisfaction croissante vis-à-vis de la fonction publique, allant du simple ras-le-bol de plus en plus perceptible à des manifestations plus radicales – comme le départ pour des pays plus attrayants – ou plus violentes – jusqu'à présent, uniquement contre eux-mêmes face à des services fiscaux qui harcèlent sans discuter, Pôle Emploi qui tourne en rond et des organismes sociaux sélectivement regardants.

Toujours est-il que, lorsque la question "Pour diminuer la dette et les déficits publics, laquelle de ces deux mesures vous semblerait la plus acceptable ?" leur est posée, les Français sont 54% à préférer une baisse des dépenses de l’État par la limitation du nombre de fonctionnaires contre 8% à privilégier une hausse des impôts et prélèvements. Si on part du principe que le sondage BVA réalisé dans le cadre du baromètre Challenges-BFM-Axys Consultants est représentatif, 37% des Français ne privilégient aucune des deux pistes – i.e. privilégient une baisse des prestations de l’État-providence ou ont la même compréhension des équilibres budgétaires que le gouvernement.

Cette proportion diminue ; ils étaient 40% en 2010 et n'étaient alors que 49% à privilégier une limitation du nombre de fonctionnaires. Les Français sont donc de plus en plus conscients de la nécessité de faire des choix si on veut réduire les déficits – et, malgré le manque de volonté du gouvernement, il est impératif de réduire les déficits. L'évolution est lente mais va dans le bon sens ; il n'y a plus qu'à espérer que les Français seront de plus en plus nombreux à entendre raison et feront en sorte d'être entendus.

La faillite ironique de la France

Le château de Bercy recherche désespérément 6 milliards d’impôts en plus pour 2014 ! Où va-t-il les trouver, si ce n’est dans nos poches ?

Le château de Bercy recherche désespérément 6 milliards d’impôts en plus pour 2014 ! Où va-t-il les trouver, si ce n’est dans nos poches ?

Peut-on ironiser sur tout y compris sur la dette publique française ? Le Ministre du travail Michel Sapin reprenant la formule utilisée par François Fillon, aurait semble-t-il voulu faire de l’humour en disant que la France était un « État totalement en faillite ! » Comme si, au fond du gouffre, nous envisagions de plaisanter sur notre dette abyssale.

Un rappel des critères de convergence de Maastricht s’impose :

- un déficit public annuel qui ne devrait pas excéder 3% du PIB,

- une dette publique qui devrait rester inférieure à 60 % du PIB.

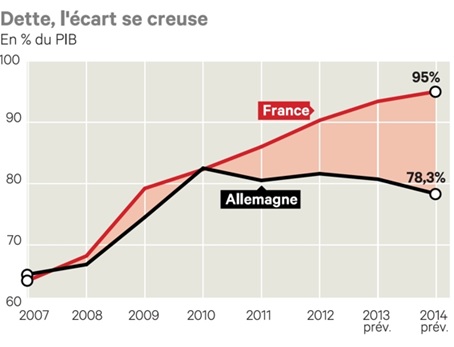

Nous en sommes bien loin. La courbe ascendante ci-dessous qui semble vouloir en faire à sa guise, n’arrache pas l’ombre d’un sourire.

L’Insee a estimé à la fin du troisième trimestre 2012, la dette publique à 1 818,1 milliards d’euros soit 89,9% du PIB quant à notre déficit public qui devrait atteindre 3,7% cette année, le gouvernement a confirmé qu’il ne pourrait pas le ramener sous la barre des 3%. La croissance étant en berne, François Hollande a déclaré : « c’est d’abord par des économies et subsidiairement par des prélèvements supplémentaires que nous devrons atteindre nos objectifs ».

« Économie », un terme que l’on croyait définitivement perdu au fond des oubliettes étatiques et qui refait astucieusement surface pour faire passer doucettement un « subsidiairement » sournois qui accessoirise « des prélèvements supplémentaires », car le château de Bercy recherche désespérément 6 milliards d’impôts en plus pour 2014 ! Où va-t-il les trouver, si ce n’est dans nos poches !

Si l’art de lever l’impôt, comme aimait à le dire Colbert, consistait à plumer l’oie sans la faire criailler, le jour où, faute de plumes l’État s’attaquera à nos maigres duvets pour remplir son tonneau des Danaïdes, il est fort à craindre que les contribuables criailleront de concert et n’auront plus le cœur à railler.

FAILLITE, LA FRANCE TE VA SI BIEN !!

Nécessaire clarté

Nécessaire clarté

« Faites-moi des hommes vertueux, je vous ferai une véritable démocratie », avait coutume de déclarer un homme politique de la IVe République.

Mais qu'est-ce donc qu'un homme vertueux, et surtout comment faire pour que les citoyens soient vertueux ? Tel est le véritable problème. Nous en connaissons la réponse : l'éducation au Bien Commun. Car enfin, la vertu, n'est-ce pas de penser d'abord aux autres, en cherchant le bien pour tous et pas d'abord et uniquement pour soi-même, pour ses proches ou pour ses amis ?

N'est-ce pas aussi la lucidité qui permet de déterminer ce qui est souhaitable et, en même temps, possible ? N'est-ce pas aussi la ténacité, cette persévérance dans la volonté d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés ? Bien évidemment, tout cela n'est guère spontané et mérite exemple et entraînement, associés à la compétence.

Une bonne démocratie exige aussi la vérité. « Qu'est-ce que la vérité ? », se demandait, songeur, un magistrat célèbre de l'Antiquité ? Cette question se pose toujours, y compris dans le domaine des relations entre les citoyens, et des citoyens avec leur cité. La vérité, c'est d'abord la clarté, le contraire de la tromperie qui s'apparente souvent à la démagogie : dire ce qui plaît, promettre ce qui avantage, séduire ainsi les naïfs pour obtenir momentanément soutien et gain de cause.

Mais, très vite, apparaissent les désillusions qui génèrent parfois la colère ou bien le doute qui démobilise. Les citoyens se replient alors dans un scepticisme paralysant : à quoi bon faire un effort si d'autres s'en exemptent ? C'est alors le chacun pour soi, le contraire de la solidarité qui, seule, peut permettre à tous de vaincre l'adversité.

« Si on veut, on peut »

C'est bien le rôle d'un gouvernement que de parvenir à rassembler les citoyens dans un effort national cohérent et sagement orienté. Mais comment entraîner tout le monde sur ces chemins ardus, sinon en proclamant la vérité de la situation ? Celle-ci n'est pas désespérée, contrairement à ce que pensent trop de pessimistes. Mais à condition d'entreprendre, sans tarder, les réformes de structures qui épargneront au pays des embardées nouvelles ou des dérives prolongées, comme cet endettement qui croît depuis des décennies.

« Si on veut, on peut », disait Jacques Attali ces jours derniers. Il dressait la liste des réformes essentielles :

1) Réforme des dépenses publiques,

2) réforme de l'État et des collectivités territoriales trop nombreuses,

3) réforme fiscale car la fiscalité actuelle sur les plus-values et sur la fortune freine la croissance,

4) réforme de la formation professionnelle pour que les chômeurs y aient accès,

5) s'accorder avec l'Allemagne pour un plan de relance européen.

D'autres économistes (comme Michel Godet) assurent, eux, qu'il faut avoir le courage de dire qu'il faut travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. Quant à Pascal Lamy, il déclarait récemment que le GPS des Français était détraqué. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas à se réformer, mais que c'est le monde qui doit changer !

En 1938, on chantait « Tout va très bien Madame la Marquise ». On a vu où cette désinvolture nous a conduits. Il est urgent de regarder les réalités en face, de refuser les illusions et les fausses promesses sinon, comme dans d'autres pays, le populisme finira par nous paralyser.

L’hyper absent !

L’hyper absent !

Comment faut-il l'appeler ? Peut-être… l'hyper absent ! Ne vous méprenez pas. Nous ne parlons pas de Hugo Chavez dont les Vénézuéliens, inconsolables, pleurent l'irrémédiable disparition. Non, nous voulons parler de Nicolas Sarkozy, qui, lui, nourrit l'espoir d'une résurrection politique. Car les choses ne font plus de doute depuis qu'hier ont été diffusées en avant-première les « confidences » de l'ex-Président aux journalistes de Valeurs Actuelles. Après ce savant teasing, le succès de diffusion est garanti. Mais passons sur les douteuses ambiguïtés de cette vraie-fausse interview qui ressemble fort à un coup monté.

L'important est ailleurs. Il réside dans l'intervention directe de Nicolas Sarkozy, à travers ses propos rapportés, dans le débat politique. Jusque-là, c'est sa présence subliminale qui avait été entretenue par le colportage organisé d'indiscrétions invérifiables. Cette fois, c'est à visage découvert que l'ancien Président démolit la politique de son successeur sur l'économie, l'Europe, la guerre au Mali, le mariage homo, etc. Et il va plus loin en évoquant son éventuel retour en politique, non par désir mais par devoir.

Avouons que ce feuilleton de « l'éternel recours » nous insupporte. La situation actuelle de la France est trop préoccupante pour qu'on installe le citoyen dans une fiction permanente entretenue par les médias. Nicolas Sarkoy n'est pas infondé à revenir en politique. Il est toutefois moins chevaleresque qu'il joue les prophètes de malheur et spécule sur une catastrophe nationale.

Le mieux pour lui serait d'attendre en silence. On voit bien que, contrairement à ses discours d'homme comblé, l'impatience le ronge et que les inélégances de Hollande le rendent furieux. On voit bien qu'il ne supporte pas sa mise en concurrence par François Fillon. Sauf qu'on ne se décrète pas « homme providentiel » et que ses ingérences interdisent à la droite de se reconstruire. Même le PS se laisse prendre au piège et ferraille avec Sarkozy, l'absent… omniprésent.

Y aura-t-il une vie sans Chavez ?

Cette semaine a été assombrie par le décès d’un des plus éminents hommes politiques de l’Amérique latine, le président vénézuélien Hugo Chavez. Il n’a pas eu le temps de construire « le socialisme du 21e siècle » au Venezuela. Après deux ans de maladie grave et plusieurs opérations, Chavez est décédé le 5 mars dernier dans l’hôpital militaire de Caracas. La cérémonie des adieux au président de la république bolivarienne a été prolongée jusqu’au 17 mars.

Les hommes politiques des deux côtés du globe sont préoccupés par deux questions : qui succédera à Chavez et que faut-il attendre du nouveau gouvernement ? Ce n’est pas une question sans importance, car il s’agit du cinquième exportateur du pétrole dans le monde.

Les élections présidentielles anticipées devraient être fixées au plus tard 30 jours après la mort du chef d’Etat. Très probablement, cette date sera annoncée à la fin du deuil. Pour l’instant le vice-président Nicolas Maduro assure les fonctions du président par intérim. Peu de temps avant sa mort, Chavez a appelé cet ex-syndicaliste comme son successeur.

On ne peut pas dire que Hugo Chavez ait laissé le Venezuela dans un état d'incertitude complet. En 14 ans de mandat, il a transformé le pays en un Etat socialement stable. Il dépensait les revenus issus de l’exportation du pétrole pour la construction des nouveaux logements, des hôpitaux, des écoles, la stabilisation des prix, des subventions aux agriculteurs et les aides aux plus démunis. Lorsque Hugo Chavez était au pouvoir, le litre d’essence coûtait deux cents de dollar américain. Rien d’étonnant qu’il puisse devenir le favori de la majorité des électeurs. C’est une base très solide pour Nicolas Maduro lors des prochaines élections.

Diaporama : Hugo Chávez (1954-2013)

Le vice-directeur de l’Institut russe de l’Amérique latine Boris Martynov est persuadé qu’il n’y aura pas de bouleversements politiques au Venezuela dans un avenir proche.

« Chavez est soutenu par de nombreux partisans, qui pourront conserver le pouvoir dans le pays. A l’heure actuelle, le rapport des forces joue en faveur des partisans de Chavez. Il est peu probable que dans un avenir proche on pourra voir apparaître une alternative qui permettrait de donner une victoire à l’opposition, même si elle se sent plus forte désormais. L’opposition a un seul candidat. Mais c’est encore trop tôt de parler d'un changement de cap radical après le départ de Chavez. Il est évident qu’au cours des prochaines années la situation restera stable ».

Le candidat de l’opposition unie Henrique Capriles a obtenu 44% des votes lors du scrutin électoral du 7 octobre dernier, alors que Chavez a remporté 55%. D'une part, les partisans de Chavez auront plus de difficultés à gagner les prochaines élections après sa mort. Mais d’un autre côté, le fait que les Vénézuéliens soient en deuil pourrait leur permettre de remporter la victoire.

Chavez sortait du lot même sur le fond des autres leaders latino-américains qui sont tous assez exemplaires. Il possédait une intelligence naturelle et un charisme hors du commun. Ce fut un vrai phénomène dans la politique mondiale.

Ses parents voulaient qu’il devienne prêtre. Mais il a choisi une carrière militaire, devenant d’abord officier, et occupant le poste du président du pays à partir de 1998. Chavez a alors commencé à construire un « socialisme bolivarien du 21e siècle ». Hugo Chavez écrivait des poèmes, chantait, et avait même son programme hebdomadaire à la télévision.

Le pétrole qu’exportait le Venezuela permettait à Chavez de faire des déclarations qu’aucun autre pays ne pouvait se permettre de faire. Il a ouvertement traité le président américain George W. Bush d’« âne » et d’« idiot ». Un jour, il est monté sur la tribune de l’ONU après le discours de Bush et a prononcé sa célèbre phrase : « Ca sent toujours le souffre ».

Washington a envoyé une délégation aux funérailles de Chavez, mais cette délégation n’est pas composée des fonctionnaires de haut niveau, atteignant le niveau du Secrétaire d'Etat adjoint. Cependant ce geste montre que les Américains sont prêts à « retourner » au Venezuela après que Hugo leur a fermé l’accès à son pays. C’est pourquoi on s’attend à une lutte des entreprises étrangères pour le contrôle du marché vénézuélien. Une lutte dans laquelle la Russie sera sans doute obligée de participer.

Les experts estiment cependant que Moscou ne doit pas s’inquiéter. C’est Nicolas Maduro qui devrait remporter les élections, est persuadé Vladimir Travkine, rédacteur en chef du magazine Latinskaïa Amerika(Amérique latine).

« Chavez possédait un électorat stable. Et cet électorat va voter en majorité pour Nicolas Maduro. Pour la Russie, cela signifie que nos relations amicales seront maintenues. Elles ont atteint leur apogée pendant la présidence de Chavez ».

Le président vénézuélien a établi des liens solides avec la Chine, et était un ami du gouvernement iranien. Il a visité Moscou à plusieurs reprises. La Russie entretenait des relations privilégiées avec le Venezuela. Les compagnies gazières et pétrolières entretiennent des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le Venezuela pour le développement des projets gaziers et pétroliers. Moscou fournit au Venezuela l’équipement énergétique, chimique, et compte construire des centrales nucléaires dans ce pays. En outre, avec la Russie a signé avec le Venezuela des contrats de plusieurs milliards de dollars pour la livraison des armes et le matériel militaire. Chavez a déjà mené des exercices conjoints avec la marine russe et la Force aérienne. Même les représentants de l'opposition vénézuélienne disent que tous ces contrats seront maintenus

Bruno Le Maire, « l’Europe va dans le mur »

C’est une histoire de quotas de pêches. Lors d’une émission de télévision sur France 2, en janvier dernier, l’ancien ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire a accusé les « technocrates de Bruxelles » d’imposer leurs désidératas aux Etats sur la quantité de poissons qu’ils sont autorisés à pêcher chaque année.

Remise en cause dans l’un de nos articles, cette affirmation a donné lieu à un échange sur le réseau social Twitter avec l’ancien ministre. Il s’est terminé par une interview de 30 minutes, vendredi 1er mars, autour d’un thé.

Pour le député de l’Eure, auteur d’un nouvel ouvrage intitulé « Jours de pouvoir » (Nrf, Gallimard, janvier 2013) la négociation « de bric et de broc » sur les quotas de pêche est révélatrice de l’impasse dans laquelle l’Europe se trouve aujourd’hui.

« Ceux qui ont le pouvoir n’ont pas la légitimité »

Principaux concernés, les pêcheurs sont trop éloignés de la procédure. Quant aux discussions entre Etats, elles « se terminent à chaque fois en négociations de chiffonniers, où chacun essaie de défendre son petit pré carré, parce que, de toute façon, l’objectif politique global n’existe pas ».

La commissaire à la Pêche semble pourtant, elle, avoir un projet politique : défendre l’environnement et protéger les espèces en voie de disparition. Mais « en quoi Madame Damanaki a la légitimité démocratique suffisante pour décider que le développement durable est la priorité absolue ? » lâche le député de l’Eure. « J’estime moi que la priorité absolue est l’emploi et je ne vois pas en quoi la position d’un membre de gouvernement élu serait moins légitime. »

Comme ses 26 homologues à la Commission, la Grecque a pourtant été confirmée à son poste après une audition devant le Parlement européen. Une « procédure beaucoup trop légère », fustige M. Le Maire. « C’est le cœur du problème européen. Ceux qui ont le pouvoir n’ont pas la légitimité. »

L’exercice du pouvoir en Europe et au coeur de la machine bruxelloise est longuement décrit au fil des 400 pages du livre. Germanophile, très à l’aise en anglais comme en allemand, l’ancien haut fonctionnaire a arpenté l’Europe et le monde pour négocier la réforme de la politique agricole commune et la régulation des marchés agricoles dans le cadre du G20.

De cette expérience, Bruno Le Maire tire des conclusions très sévères sur le fonctionnement de l’Europe. Serait-il prêt à transférer de nouveaux pouvoirs à l’Union européenne aujourd’hui ? « Aucun », assène-t-il sans la moindre hésitation. Pourquoi confier une once de souveraineté supplémentaire « à un ensemble auquel je ne reconnais ni légitimité, ni efficacité, ni objectif ?

La France doit se « mettre à niveau »

Qui aime bien châtie bien, assure-t-il cependant. Pour M. Le Maire, le renforcement de l’Europe passe par la revitalisation des nations. « On ne construit rien dans le malheur. Or, aujourd’hui, la réalité est (que nos sociétés connaissent) le malheur ». Le grand saut fédéral ? C’est la meilleure manière d’avoir « une Marine Le Pen à 25 % ».

Cette « mise à niveau » économique est cruciale pour la France. Car elle est la seule à pouvoir discuter avec l’Allemagne du gigantesque effort - « comparable à celui de 1957 » - que l’Europe va devoir accomplir pour éviter « d’aller dans le mur ».

« Discuter du rôle de la Banque centrale européenne, du cours de l’euro ou du salaire minimum est légitime », explique Bruno Le Maire. Mais « l’Allemagne réunifiée, forte, avec une vision claire de sa stratégie économique est redevenue la grande puissance économique européenne ( …). Or le rôle politique est indexé sur les résultats économiques, que vous le vouliez ou non ».

Définir le cadre géographique

La critique est aisée, mais l’art est difficile en Europe. Comment aller au-delà du constat ? Les Européens doivent tout d’abord clarifier leur périmètre d’action, estime Bruno Le Maire. En l’occurrence, la zone euro, où se « trouve la tension politique », est le cadre évident.

L’Europe doit ensuite s’interroger sur sa raison d’être : La vision allemande d’une « puissance commerciale qui améliore la qualité de ses produits, de ses technologies pour les vendre à l’étranger » s’oppose aujourd’hui à la vision française d’une « puissance politique qui affirme des visions sociales et un modèle de développement économique singulier ».

Enfin, la légitimité démocratique des institutions européennes doit évidemment être remise en question.

Auteur du projet pour l’UMP de la campagne présidentielle, Bruno Le Maire avait formulé une série de propositions pour l’UE.

S’il devait en choisir une, immédiatement ? « Réformer le droit de la concurrence, pour permettre la construction de grands ensembles et favoriser les PME européennes. »

Goodyear : Valls promet des poursuites après les violences

La manifestation des salariés de Goodyear, jeudi au siège à Rueil-Malmaison, a dégénéré en affrontements contre les CRS.

Pneus brûlés, jets de bouteilles mais aussi de plaques d'égout en fonte et de projectiles lourds, gaz lacrymogène, canons à eau… D'une rare violence, les altercations qui ont éclaté jeudi soir entre les salariés de l'usine Goodyeard'Amiens-Nord et les forces de police devant le siège du fabricant de pneus à Rueil-Malmaison ont fait dix-neuf blessés dans les rangs de la police, selon elle, et conduit à l'hospitalisation de cinq manifestants, selon les syndicats.

L'affaire a déclenché une vive polémique au sein de la gauche. «C'est la manifestation la plus violente» contre les forces de l'ordre «qu'on ait eue à Paris depuis au moins quatre ou cinq ans», a assuré la préfecture de police de Paris. «C'était très rugueux, raconte un policier. Deux compagnies de CRS se trouvaient au contact. Parmi les policiers blessés, un officier a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânien.»

«Immense désespoir»

|

| Une image étrangement Grecque |

Alors que la CGT dénonce un «déchaînement de violences policières» qui «n'était pas du fait des salariés» selon Mickaël Wamen, délégué CGT d'Amiens-Nord, les policiers soulignent avoir été l'objet d'une agression en règle. Les responsables CGT ont demandé l'ouverture d'une enquête. Sur le petit millier de manifestants présents, tous n'étaient pas salariés de Goodyear. «Beaucoup viennent d'autres sites en lutte chez PSA-Aulnay ou ArcelorMittal», précise un officier de la Direction de la sécurité de police d'agglomération parisienne (DSPAP). Une trentaine ont «été identifiés comme des individus violents», ajoute-t-il, présents à chaque conflit de ce type. Connus des services, souvent mis en examen pour de précédents débordements, ces bras durs de la CGT et de Lutte ouvrière se retrouvent souvent à faire le coup de poing aux côtés des anarcho-syndicalistes.

Chez les responsables syndicaux, on avoue «être un peu dépassés par l'immense désespoir» des salariés, avec «une difficulté à tenir les rangs». Avec parfois des justifications pour le moins étonnantes. «C'est toujours malheureux qu'il y ait des blessés, j'aurais aimé que ça se passe mieux, déplore Virgilio Mota Da Silva, délégué SUD. Mais on ne demandait pas aux policiers d'être là. Sans eux, on aurait pris d'assaut le siège, pour mettre un maximum de pression sur les trois ou quatre responsables qui préparent un projet visant à nous saigner. On les aurait séquestrés jusqu'à ce qu'on trouve une solution, mais on les aurait bien traités…»

1173 emplois menacés

Les échauffourées, survenues lors d'un nouveau comité central d'entreprise (CCE) sur le projet de fermeture du site qui menace directement 1173 emplois, n'ont pas manqué d'enflammer aussi la sphère politique. Le ministre de l'Intérieur,Manuel Valls, a promis des poursuites contre les manifestants. «Je peux comprendre et entendre la colère et le désarroi, mais la violence est inacceptable dans une démocratie», a-t-il dit avant d'ajouter: «C'est un message de fermeté. Il est inacceptable qu'on s'attaque aux forces de l'ordre uniquement pour faire mal, pour casser.» Une position critiquée par le Nouveau Parti anticapitaliste, qui l'accuse d'être «un bon petit soldat du capital». Les dissensions à gauche n'ont donc pas tardé, puisque la fermeté du ministre intervient alors que la proposition de loi d'«amnistie sociale» a été adoptée au Sénat le 26 février, pour amnistier les infractions commises dans le cadre d'actions syndicales. Dès lundi, Valls s'était dit «sceptique» sur ce principe, lui préférant «le dialogue social». «Je suis désolée que cette loi ne fasse pas plaisir à M. Valls, a ironisé la députée (PCF) de Seine-Saint-Denis, Marie-George Buffet, mais il faut savoir pourquoi on a mis la gauche au pouvoir.» Selon elle, «il faut comprendre qu'au bout d'un moment, lorsqu'on sait que son entreprise va fermer, qu'on va perdre son emploi, les nerfs craquent».

De son côté, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, a réfuté tout lien entre les violences survenues chez Goodyear et le projet d'«amnistie sociale». «La loi porte sur des infractions bien précises, uniquement des atteintes aux biens effectuées dans le cadre d'actions syndicales entre 2007 et février 2013, a-t-elle dit. Cela n'est pas un blanc-seing pour les atteintes aux personnes, sûrement pas. Quant à Goodyear, on ne peut évidemment pas excuser les atteintes aux officiers de police.»

Djihadistes français contre paras français !

Djihadistes français contre paras français !

Ils sont djihadistes français. Comme Mohamed Merah et ceux qui étaient allés se battre en Afghanistan, ils sont des dizaines de Français à mener la guerre sainte contre l’armée française au Mali. Elevés en France, nourris en France, soignés en France, musulmans de nationalité française, « radicalisés » dans les mosquées de France, ils combattent et tuent des soldats français ennemis de l’islam.

Un jeune djihadiste français a été fait prisonnier par l’armée française à l’issue des combats violents dans le nord du Mali, où s’est rendu jeudi le ministre français de la Défense pour saluer ses troupes engagées contre les islamistes armés, liés à Al-Qaïda, qui s’y sont retranchés. Cinq djihadistes sont en effet aux mains de l’armée française et parmi eux… un Français.

Mercredi, Paris avait indiqué avoir fait ses premiers prisonniers depuis le début de l’opération Serval dans la vallée d’Ametettai, au coeur du massif des Ifoghas, que les forces franco-tchadiennes s’efforcent de fouiller méthodiquement.

Le djihadiste, qui a aussi la nationalité algérienne, est âgé d’environ 35 ans. Assez maigre, crâne rasé et barbe longue, il vivait ces dernières années dans la région Rhône-Alpes… Il était connu de la police pour de petites infractions mais on ignore encore s’il avait fait l’objet d’un signalement à la DCRI avant de partir combattre dans le nord du Mali.

Un autre ressortissant Français rallié à la cause djihadiste vient par ailleurs d’être expulsé vers la France et placé en garde à vue. Ibrahim Aziz Ouattara, qui possède aussi la nationalité malienne, est âgé de 25 ans. Il avait été interpellé le 3 novembre par les autorités maliennes à Sévaré, dans le centre du pays, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de contrôle judiciaire décidée en France dans une autre affaire antiterroriste. Alors qu’il lui était interdit de quitter l’Hexagone, il était entré au Mali en provenance de Lisbonne, sous une fausse identité. Il portait des papiers d’un certain Khalifa Dramé, qui a été également placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), à Levallois (Hauts-de-Seine).

Ces gardes à vue, qui s’inscrivent dans le cadre d’une information judiciaire ouverte fin novembre par le parquet de Paris du chef d’« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », peuvent durer jusqu’à 96 heures.

Projet d’attentat contre le recteur de la mosquée de Paris

Né en janvier 1988 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Ibrahim Aziz Ouattara avait été mis en examen en novembre 2010 dans le cadre d’une instruction ouverte sur des soupçons de projet d’attentat contre le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubakeur. Il est même soupçonné d’être le « cerveau » de cette affaire. Dans cette enquête, qui est en voie d’achèvement, neuf personnes ont été mises en examen.

Les deux juges instruisant cette affaire se sont notamment intéressés, en ce qui concerne Ouattara, à ses séjours à l’étranger, au Yémen et au Pakistan en particulier, pour y rallier des zones de combat. A l’automne 2010, il avait été interpellé en Egypte et renvoyé en France. Alors placé en détention provisoire, Ibrahim Aziz Ouattara avait été libéré en juillet 2012 et placé sous contrôle judiciaire. Mais il a réussi à prendre la fuite vers le Mali avant d’être interpellé et renvoyé en France.

Ils ne sont pas les seuls à avoir pris les armes contre leur pays.

Le moudjahidine breton

En octobre, c’est un Français d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) qui promettait dans un message vidéo à François Hollande des représailles en cas d’intervention française au Mali. Ce converti est un Breton quinquagénaire nommé Gilles Le Guen. Il s’est installé à Tombouctou en 2011, sous le nom d’Abdel Jelil, et affirme « suivre le chemin de Ben Laden ».

Une dizaine de Français, au moins, auraient rejoint le « Sahelistan » du Nord-Mali, pour vivre la charia, mener le djihad islamique et défendre leur terre musulmane.

Plus proche que l’Afghanistan ou le Waziristan de la frontière afghano-pakistanaise, le Sahel a suscité des vocations. Une quinzaine de candidats à la « guerre sainte » au Mali auraient été repérés par les services français.

« Oui, le nord du Mali peut devenir un nouvel Afghanistan. Plusieurs enquêtes sont en cours sur des Maliens de France », a confirmé le juge antiterroriste français Marc Trévidic dans un entretien au Progrès. L’auteur de Terroristes, les sept piliers de la déraison craint aussi que des groupes islamistes armés, comme Ansar Dine ou le Mujao, qui comptent des Noirs dans leurs rangs, n’attirent de plus en plus de jeunes Noirs islamisés des cités françaises qui ne trouvaient pas leur place jusqu’ici dans les groupes djihadistes dirigés par des Arabes. C’est ce que l’on appelle le Black Djihad, qui pourrait voir l’émergence de nouveaux Mohamed Merah (noirs !) en France.

Des subventions illégales pour les grévistes de PSA Aulnay-sous-Bois

De nombreuses collectivités de Seine-Saint-Denis ont offert des subventions à des associations regroupant des salariés de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, touchés par un plan social. Une pratique courante au titre des œuvres sociales, mais totalement illégale.

Plusieurs collectivités territoriales ont voté des subventions pour venir en aide aux salariés grévistes de l’ usine Peugeot-Citroën d’Aulnay-sous-Bois , en Seine-Saint-Denis. Ainsi, la ville d’Aulnay elle-même a débloqué 23.000 euros, celle de Tremblay 20.000 euros, de Saint-Denis 10.000 euros, le conseil général de Seine-Saint-Denis 10.000 euros. Ces subsides ont été versés à des associations comme le «Fonds de soutien aux salariés de l’automobile 93» ou l’«Association entraide et solidarité salariés du 93 et famille», proches de la CGT de l’usine d’Aulnay.

Problème : ces subventions sont parfaitement illégales, dans la mesure où elles contredisent le principe de la neutralité de l’action publique. «Une collectivité ne peut pas apporter son soutien à l’une des parties en litige dans un conflit social», commentent Claude Jaillet et Gilbert Piet, responsables d’une association de contribuables de Drancy. Ces derniers contestent une subvention de 5.000 euros en faveur des syndicalistes de PSA que Jean-Christophe Lagarde, le maire de cette commune, a fait voter par son conseil municipal.

Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à contester ces subventions : des habitants de Bobigny, d’Ivry-sur-Seine, du Blanc-Mesnil, de Gonesse, de Saint-Ouen, de Sevran, de Villepinte, d’Argenteuil, de Bagnolet ou de Livry-Gargan s’apprêtent demander l'annulation des délibérations municipales. Et la jurisprudence leur a déjà donné raison : en 2008, le tribunal administratif avait déjà annulé une délibération du conseil municipal de Saint-Denis décidant de verser une subvention de 10.000 euros à «entraide et solidarité salariés du 93 et famille». Le maire de Saint-Denis, Didier Paillard, ne semble plus s’en souvenir. Pourtant, il était déjà à la tête de la commune à l'époque.

Etienne Gingembre

Alerte à l’obésité publique : l'État finit-il par ne plus servir qu'à lui-même ?

Le ministre du Budget Jérôme Cahuzac a confirmé jeudi, comme l'avait annoncé Le Monde, que les lettres de cadrage envoyées aux ministères prévoient, au total, des économies "un peu supérieures" à 4 milliards d’euros. Un effort budgétaire important, mais pas forcément suffisant pour réformer un État toujours omnipotent.

Mis à mal par une crise dont il semble impuissant à sortir les Français, décrédibilisé par son incapacité à se réformer réellement, l'utilité de l’État est-elle remise en cause ?

Éric Verhaeghe : Croire que l'utilité de l'État soit de sortir les Français de la crise est quand même un bel acte de naïveté.

La justification de l'État, sa raison d'être, sont d'abord, et peut-être faut-il dire uniquement, d'apporter un certain nombre d'externalités nécessaires à l'organisation de la société. Ces missions régaliennes de l'État sont bien connues depuis des siècles : la sécurité, la loi, la justice, la défense nationale, les relations avec les autres États. Pour tout cela, il faut un budget et donc un impôt. On notera d'ailleurs que l'idée d'une contribution universelle de tous les citoyens au financement de l'État s'est imposée avec la Révolution française. Sous l'Ancien Régime, les finances royales ne s'appuyaient pas sur un impôt à connotation citoyenne.

A ces missions régaliennes historiques, à ce noyau dur, d'autres missions se sont ajoutées au fil du temps, essentiellement à partir de la Révolution. Par exemple, la monarchie de Juillet a inventé l'administration de la culture et a considéré que l'État avait vocation à protéger le patrimoine. La IIIe République a annexé dans ce périmètre l'ensemble des politiques éducatives. Et la IVe République y a ajouté la solidarité, qui explique le lancement du RSA ou la tutelle publique sur la sécurité sociale.

Dans cette énumération, la politique économique n'apparaît pas en tant que telle. Il n'est pas sûr qu'elle n'ait jamais été une prérogative de l'État, au sens régalien du terme. Que l'État soit chargé de lever l'impôt, personne n'en doute. Qu'il soit chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'économie est plutôt une attente moderne, épisodique et incertaine.L'expérience du Commissariat au Plan, qui a survécu jusqu'en 2006, mais avait perdu sa légitimité depuis une vingtaine d'années, le montre. Au sortir de la guerre, il existait un consensus pour attendre de la puissance publique une action forte destinée à relancer la production. Mais la crise de 1974 a sapé ce consensus, et l'idée s'est imposée d'une mise à l'écart de l'État dans le fonctionnement de l'économie.

Depuis cette époque, la seule véritable politique économique qui est suivie est celle du déficit budgétaire. On notera avec intérêt que, depuis 1974, les outils permettant à un État d'intervenir dans le fonctionnement économique ont été transférés à l'Union et globalement neutralisés. C'est le cas de la politique monétaire qui est définie par les banquiers de Francfort, sans considération des objectifs politiques poursuivis par les gouvernements nationaux. C'est le cas de la politique budgétaire qui est encadrée, depuis Maastricht, et cet encadrement ne cesse de se renforcer. Juridiquement les États n'ont plus la faculté d'agir pour sortir un pays de la crise.

Face au coût social de cette évolution, les missions régaliennes retrouvent paradoxalement toute leur utilité. Il est très probable que, dans les mois, et peut-être même dans les semaines à venir, disposer d'une police bien équipée et bien organisée comme l'est la police française apparaîtra comme un outil essentiel à la régulation des rapports sociaux.

Éric Deschavanne : Il faut distinguer l'État et le gouvernement. Ce qui est en crise, en Europe, c'est la politique nationale. La crise politique italienne représente à cet égard un avant-goût de ce qui nous attend. Le décalage est tel entre la rationalité technocratique (qui intègre les contraintes de la mondialisation et de la politique européenne) et les attentes des peuples (qui s'expriment à l'occasion des élections nationales) que nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises. Depuis trente ans, les Français congédient leur gouvernement à chaque élection. Ils n'en peuvent plus de l'impuissance publique. Ce n'est toutefois pas le rôle de l'État qui est mis en cause, bien au contraire. La formule de Jospin, "l'Etat ne peut pas tout" (propos frappé pourtant au coin du bon sens le plus élémentaire), représente au regard de la classe politique dans son ensemble le repoussoir absolu : les Français ne veulent pas l'entendre ! L'État est plébiscité dans son rôle de puissance protectrice face aux vents destructeurs de la mondialisation.

La réforme de l'État, qui vise à rendre celui-ci plus efficient, est un impératif économique, c'est entendu. En France, elle se heurte toutefois à de nombreux obstacles : blocage des fonctionnaires, dans un pays où le clivage entre secteur abrité et secteur exposé à la concurrence pèse sur le débat public ; blocage des élus, qui fait suite à une décentralisation pour le moins imparfaite, qui a conduit à l'inflation du nombre des fonctionnaires au sein des collectivités locales ; blocage de l'opinion publique, favorable à un État fort et protecteur. C'est la gouvernabilité, non l'État, qui aujourd'hui fait vraiment problème. Avant d'affirmer que la réforme de l'État est impossible, il faudrait tenter de concevoir une réforme intelligente. Une approche purement comptable de la réforme n'a aucune chance d'aboutir. Une réflexion et une délibération publiques sur la hiérarchie des besoins publics et des missions de service public, sur le partage des rôles entre les différents échelons administratifs ainsi qu'entre le secteur public et le secteur privé sont nécessaires. Il n'est malheureusement pas certain que les conditions soient réunies pour qu'elles deviennent possibles.

Alexandre Melnik : La globalisation du XXIe siècle (fondamentalement perçue comme un "nexus of people, places and ideas") s’impose comme la quintessence des décennies à venir, en bousculant toutes les certitudes du passé. Cette métamorphose du monde, quasiment inédite dans l’histoire de l’Humanité (sans doute, seulement les périodes de la Renaissance et de la première révolution industrielle pourraient être mises en parallèle avec la situation actuelle), rend obsolète les fondamentaux mêmes du "modèle français", qui repose, historiquement, sur un État centralisateur et dominateur. Relativement efficace, à un moment donné, de l’évolution française (Louis XIV, Napoléon, les Trente Glorieuses), ce modèle ne répond absolument pas aux défis de notre temps. En ce début du nouveau millénaire, dans un monde de plus en en plus aplati par les nouvelles technologies qui explosent les notions de temps et d’espace, un État, qui se veut omniprésent sans en avoir les moyens, se trompe de siècle, devient obèse, lourd, lent, inopérant et, en dernier ressort, contre-productif pour une nation qu’il est censé servir. Il devient le contraire de sa vocation initiale. Un Léviathan "new look", sous la plume de prémonitoire de Thomas Hobbes.

Quel est concrètement et techniquement son rôle aujourd'hui ? Quelles sont ses fonctions précises ? En est-il encore à la hauteur ? Où réussit-il ? Où pêche-t-il ? Où doit-il rester totalement incontournable ?

Éric Verhaeghe : Il me semble que la fonction la plus importante aujourd'hui est aussi la moins visible, la moins mesurée et la plus dévorante qui soit : l'État sert d'abord à élaborer des règles de droit. Les Français ont une vision de leur État qui commence à dater : ils imaginent des cohortes de ronds-de-cuir inutiles qui rédigent des lettres dans des bureaux. Cette image est fausse. Sur les 2 millions de fonctionnaires de l'État (je mets ici à part les hôpitaux et les collectivités locales), une moitié sert en principe à enseigner. L'autre moitié sert surtout à élaborer des règles de droit et à les faire respecter. Chaque année, la France produit 30 000 pages de textes réglementaires. Ce volume ressemble à l'univers : il est en expansion constante. Assez logiquement, il faut de plus en plus de fonctionnaires pour contrôler l'application de ces textes. Les autres missions, comme la construction des routes, la préparation des repas dans les écoles, l'accompagnement des nécessiteux, ont été transférées aux collectivités locales.

Deux questions de fond se posent donc : l'Éducation nationale est-elle performante ? L'État établit-il de bons règlements ?

Concernant l'Éducation nationale, nous vivons la formidable époque du roi nu : chaque parent sait que l'enfant qu'il confie à l'école publique entame un processus d'une durée moyenne de 15 ans par lequel il sera socialement sélectionné, intellectuellement formaté et moralement construit autour d'une vision complètement dépassée et inadaptée au monde contemporain. Tout le monde sait, mais le silence règne.

Là encore, ayons le courage de dire qu'un ministre du XXIe siècle dont le modèle dominant est celui de Jules Ferry, qui vivait à une époque où il n'y avait ni électricité dans les rues, ni ordinateur, ni télévision, pose problème. Là encore, ayons le courage de constater que l'Éducation nationale est devenue le pré carré d'enseignants qui ont assimilé les réflexes du clergé sous l'Ancien Régime: règne de l'entre-soi, stratégie de la forteresse assiégée, conservatisme de l'habitude et de la routine largement répandu. J'adresse ici une pensée émue aux nombreux enseignants qui croient à leur métier, qui cherchent à s'y épanouir, et qui se font broyer par un système dont le mot d'ordre est déresponsabilisation collective et individuelle.

Concernant la performance de nos normes juridiques, il y a de quoi écrire un livre. J'en dirais simplement deux choses: une provocation et une pensée de sympathie.

La provocation d'abord : j'ai coutume de dire - et vous savez que j'ai traîné mes guêtres dans la fonction publique - que quand on recrute un fonctionnaire, qu'on l'installe dans un bureau sans lui donner d'ordinateur, ni de papier, ni de crayon, et sans lui confier aucune mission, à la fin de la journée il a inventé une règle à appliquer. Le lendemain, il rédige une circulaire d'application. Le surlendemain, il contrôle sa mise en oeuvre. Et au bout de trois mois, il vous demande deux recrutements nouveaux pour l'aider dans sa tâche. Depuis trente ans, ce réflexe réglementaire est épaulé par le pouvoir politique: à chaque problème qui apparaît dans la société, on annonce une loi nouvelle pour le régler, avec une commission ou un haut conseil pour s'assurer que la loi est appliquée. Face à cette folie, j'ai une règle de vie : je n'applique jamais spontanément la loi. Si personne ne s'en aperçoit, c'est que la loi est inutile et qu'elle peut être supprimée.

La pensée de sympathie ensuite : je pense notamment aux règles d'indemnisations des chômeurs qui sont bâties dans l'urgence et dans un triste désordre. Face à ce corpus mal ficelé, les services de Pôle Emploi sont démunis et forcément surchargés. Car une mauvaise loi appelle une recrudescence de contentieux et de défauts dans son application. Ce sont les agents de Pôle Emploi qui, au jour le jour, en paient le prix, ce qui embolit complètement l'accompagnement des chômeurs.

Éric Deschavanne : S'agissant du rôle de l'État, l'histoire et la philosophie politique permettent d'apporter des réponses. Il n'y a pas de démocratie ni même d'ordre social possibles, comme on peut l'observer a contrario dans certains pays d'Afrique, sans l'État "régalien", lequel assure les fonctions fondamentales de police, de justice et de défense. Les libéraux défendent parfois encore cette version de l'État minimal, de l'État "veilleur de nuit". Le grand paradoxe historique de la modernité tient au fait que, en dépit de l'antagonisme idéologique du libéralisme et du socialisme qui a structuré la vie politique au cours des deux derniers siècles, plus la société devient libérale, plus le champ d'intervention de l'État s'étend. Tocqueville avait entrevu la clé de l'énigme : la déconstruction de l'ancien ordre social aristocratique émancipe les individus, lesquels sont d'autant plus faibles et impuissants qu'ils sont indépendants. Le suffrage universel, qui fait de chaque individu un actionnaire de l'État, fut historiquement le levier politique qui a permis l'essor de l'État-providence. L'éducation et la santé sont aujourd'hui les deux missions de service public les plus importantes, par lesquelles l'État se met au service des familles et des individus. Il faut ajouter une fonction moins apparente, mais essentielle : le pilotage de sociétés en mouvement perpétuel, dans un contexte où l'adaptation au changement historique et la préparation de l'avenir représentent des enjeux vitaux. La planification remplissait cette fonction, avant qu'elle n'entre en crise, du fait précisément de l'accélération de l'histoire.

L'État est victime de son succès. Le sentiment de l'impuissance publique se nourrit pour une part de l'insatisfaction relative aux immenses et multiples attentes à son endroit. La paupérisation de la justice et les coupes dans le budget de la défense s'expliquent par le caractère budgétivore de la protection sociale. En matière de santé publique ou d'éducation, on peut sans doute faire le procès de la fonction publique sur bien des points :il n'empêche que les difficultés sont davantage imputables à la croissance des exigences de la société qu'aux défaillances de l'État. Il faut donc faire la part entre la nécessité objective de la réforme et le "syndrome d'Iznogoud". Sans doute trop gros et trop mou, l'État se voit fustigé en raison de son impuissance par une masse de petits individus exigeants qui lui adressent une foule de demandes toujours plus impérieuses et pressantes. Mais il n'a au fond rien perdu de sa légitimité. Que reproche-t-on à l'État ? Sa lourdeur, sa rigidité, son coût, son manque d'efficacité et d'efficience. Tout cela n'est pas nouveau. Ce qui a changé la donne, c'est d'une part l'inflation de la demande sociale, d'autre part l'intensification de la contrainte économique due à la mondialisation.

Alexandre Melnik : Incapable se réformer de l’intérieur, imperméable aux appels de la société civile, sourd aux attentes des jeunes générations, cet État fonctionne dans le vide, en servant avant tout ses propres collaborateurs qui s’accrochent, à leur tour, au périmètre, de plus en plus étriqué, de leurs intérêts et privilèges personnels, comme s’ils vivaient sur île déserte miraculeusement protégée des tempêtes de la globalisation. Du coup, les corporatismes se crispent, les blocages se renforcent, et - le comble ! - le leadership politique, lié par un cordon ombilical avec cet État en retard d’une époque, s’enfonce dans un déni de réalité, à des années-lumière des réelles aspirations de la société qui, elle, épouse mieux la trajectoire du changement. Résultat : un fossé, grandissant, se creuse entre État et société, et un pays, qui ne s’adapte pas à la globalisation, rejoint les rangs des "losers" du XXIe siècle. Le système soviétique avait d’ailleurs déjà expérimenté ce décalage entre sa nomenklatura et le reste de la population, et ce, avec le résultat que l’on connaît…

Doit-on en déduire que la globalisation en cours sonne le glas de l’État en général ? Ma réponse est non. L’État n’a pas vocation à disparaître, à condition que, dans ce nouveau monde, il puisse se remettre en cause, se réinventer sur ses bases ayant inspiré et façonné sa genèse. A savoir, au lieu de servir lui-même dans une sorte de vase clos artificiel, il doit retrouver sa vocation première, conceptualisée par les Lumières : servir la société, valoriser l’Être Humain, en se projetant résolument dans l’avenir pour ouvrir un nouvel horizon à ses futures élites, en les encourageant et les accompagnant dans leur permanente "race to the top" individuelle, qui ne s’effectue pas au détriment de l’Autre, mais pour son bien.

Un État qui réussit dans la globalisation, c’est un État qui intègre le changement permanent dans son logiciel mental et son mode de fonctionnement. Changement comme condition sine qua non de toute stabilité recherchée dans le XXIe siècle. Un État moderne, c’est un État humble, ouvert, flexible, humaniste, au service de la société. Un État "coach" qui inspire et encadre l’innovation. Un État "manageur" qui privilégie le modèle "bottom -up", le seul qui fonctionne aujourd’hui, au lieu de la méthode "top-down", appartenant définitivement à une période révolue. Un État qui permet à chaque individu, indépendamment de ses origines et de son terreau culturel initial, de cheminer vers son épanouissement, à l’intersection de sa vie professionnelle et privée.

Est-ce possible ? Ma réponse est oui. Pour cela, il faut que le politique reprenne ses lettres de noblesse au sein du concept de la fonction publique, réactualisé dans un univers international où l’on constate la dichotomie entre l’économie qui est déjà globale, une et indivisible, et la politique, supposée la réguler, mais qui reste nationale et compartimentée par les États. Bien entendu, la reconquête politique que je préconise n’a rien à voir avec une politique à la petite semaine, sous l’emprise des calculs électoraux, flirtant avec le populisme (à l’exemple des derniers développements en Italie). Ni avec celles des bureaucrates, prisonniers d’un statu quo.

De par le poids qu'il représente, la tentation n'est-elle pas finalement grande pour l’État de ne servir que lui-même ?

Éric Verhaeghe : Je crois avoir suscité pas mal d'irritation dans le sérail de la haute fonction publique en publiant dans vos colonnes, cet automne, des articles qui pointaient le traitement de faveur dont bénéficiaient les services centraux de certains ministères. Alors que les réductions de budget sont générales, la haute fonction publique s'est beaucoup exonérée des efforts qu'elle impose au petit peuple. Car c'est aussi cela le service public : des logiques de caste qui polluent la mission d'intérêt général. Alors que, sans vergogne, on a supprimé de nombreux postes d'enseignants ou de policiers sur le terrain, la Cour des comptes a évité les suppressions d'emplois au nom de sa charge de travail, et le Conseil d'État a augmenté ses effectifs dans des proportions astronomiques.

Si des déviances contraires à l'esprit républicain se produisent de façon aussi choquante, c'est d'abord parce que la haute fonction publique est obsédée par sa politisation et ses intérêts immédiats, sans considération de l'intérêt général, et avec une notion très lointaine du service aux citoyens.

Éric Deschavanne : Lorsque les syndicats de fonctionnaires brandissent l'étendard de la "défense du service public", on soupçonne, à raison la plupart du temps, la présence d'une motivation réelle tout autre, de nature "corporatiste" comme on dit (défense d'un intérêt particulier, d'un avantage acquis). Il ne faut pas être dupe, mais demeurer indulgent : la défense de l'intérêt particulier n'est pas le propre du fonctionnaire, et celle-ci n'est de surcroît pas illégitime en soi. Cette critique ne met toutefois pas en cause la légitimité de l'État, puisqu'elle se borne simplement à souligner la difficulté de ses services à satisfaire convenablement leurs missions. On en revient donc toujours au même problème, celui de la gouvernabilité.

Quelles sont les forces qui pourraient le contraindre à évoluer ?

Éric Verhaeghe : La question est un peu hasardeuse. Référons-nous à l'histoire pour y répondre. Nous avons connu plusieurs épisodes où l'incapacité de l'État à se réformer réellement débouchait sur des catastrophes majeures. 1940 est l'étape la plus récente, mais on peut citer 1870 ou 1789, même si je considère que 1789 fut une formidable opportunité pour la France, grâce à laquelle le pays a atteint l'apogée de son rayonnement international. Dans les années 1780, c'est la crise de la dette qui a cristallisé le délitement de l'État lui-même. En 1870 et en 1940, la cristallisation est venue de notre perte de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Je laisse aux lecteurs le soin de choisir la référence qui leur convient.

Éric Deschavanne : La mondialisation ne met pas seulement en concurrence les entreprises, mais également les sociétés, et leurs États. Le temps où l'État pouvait apparaître soustrait aux exigences de la compétition généralisée est en passe d'être révolu. La crise des dettes publiques symbolise cette situation nouvelle, dans la mesure où elle met en lumière la dépendance des États à l'égard des marchés financiers. Plus essentiellement, la réforme de l'État sera commandée par l'exigence de compétitivité, à court mais surtout à long terme. Ce sera la grande cause nationale des vingt prochaines années. L'alternative est entre le déclin ou le sursaut, l'exacerbation des conflits ou l'élaboration d'un grand projet politique national consensuel : la sauvegarde des missions de service public dépend de la sauvegarde de la prospérité économique; la défense de notre protection sociale passe par notre capacité à adapter notre État aux contraintes de la compétition économique.

Alexandre Melnik : La politique salutaire à la renaissance d’un État moderne, c’est, dans mon esprit, une vision de l’Être Humain, fort de sa dignité et de sa liberté. Et aussi une action, volontariste, qui en découle. Qui donne du sens aux jeunes générations en quête de repères. Le politique des valeurs existentielles, incarné par des personnages hors du commun, en dehors de tout plan de carrière. A l’instar de Vaclav Havel et de Nelson Mandela. Ou encore de Jean Monnet. Ce dernier, injustement mal connu en France, à impulsé par une démarche quasi personnelle, un souffle salvateur à une Europe exsangue, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.

Se remettre en cause et de se réinventer, c’est plus qu’un souhait pour un État de demain. C’est l’impératif de sa survie, à un moment où la civilisation humaine ne vit plus un changement du monde, mais un changement de monde.

Inscription à :

Articles (Atom)