dimanche 31 mars 2013

François Hollande persiste

François Hollande connaissait les enjeux pour lui et pour son mandat de cette intervention télévisée. Sur France 2, le 28 mars, le chef de l’Etat n’avait donc pas le droit à l’erreur : il lui fallait absolument rassurer les Français, face à la montée du chômage et à l’affaiblissement des protections sociales.

Au terme de plus d’une heure d’entretien télévisé (pour 45 minutes annoncées), et une tentative prudente d’appel au rassemblement, en invoquant une « République apaisée », François Hollande, en « chef de la bataille », n’a qu’imparfaitement honoré cette feuille de route.

Le pouvait-il vraiment ? Les formules ciselées « un engagement pour l’emploi», le catalogue des mesures imaginées en 10 mois par son gouvernement, la fameuse boite aux outils faite de plans divers, et les promesses -« à la fin de l’année, nous serons dans une baisse du nombre de chômeurs » - devraient fatalement rencontrer le scepticisme face à l’augmentation continue du nombre des sans-emploi (on approche en France le record absolu de 1997). Mais surtout ces propos n’ont pas annoncé de rupture dans l’exercice du pouvoir depuis mai dernier : François Hollande a d’abord confirmé la logique mise en œuvre pour tenter de contenir les effets de la crise.

Le président de la République, modeste et pédagogue, n’a pas trouvé les mots de nature à répondre énergiquement au sentiment d’insécurité économique et sociale aujourd’hui dominant. Et il n’a pas répondu au rejet dans une part significative de l‘opinion de réformes de société, comme le « mariage pour tous », mesurable par une hostilité manifestée par plusieurs milliers de personnes devant le siège de France Télévisions avant son intervention.

La prudence dans les choix (le refus de l’austérité, la stabilité fiscale ) soulignée dans une formule « le redressement, pas une maison de redressement », lui évite de donner le sentiment d’une trop grande fébrilité et témoigne d’une certaine constance. Mais elle donne, dans le même temps, l’impression que la France attend que passe l’orage sans engager de profondes réformes à l’instar de ses voisins européens.

Gardant le cap, François Hollande n’a pas fait naître un nouvel élan pour combattre la crise.

Pâques

Pâques, pour les juifs, pour les chrétiens, c'est le passage vers un monde meilleur, la terre promise, la Jérusalem céleste. Pour les chrétiens, c'est la rencontre avec un homme victime d'un faux procès, exécuté et qui revient confirmer le message qu'il a délivré et qui n'a été reçu que par un petit nombre d'hommes et de femmes, dès lors apeurés et qui se cachent. Tout à coup, à travers la Rencontre du condamné exécuté, ils se ressaisissent car ils voient vivant son resplendissant amour pour les hommes, pour le monde.

Tout cela se passait au Moyen-Orient, voici quelque deux mille ans, et nous est parvenu malgré les vicissitudes de l'Histoire toujours tourmentée, trop souvent tragique.

Aujourd'hui, fêtant Pâques, nous ne pouvons oublier ce même Moyen-Orient déchiré où se côtoient d'immenses espérances de liberté, d'épanouissement, de développement ainsi que malheureusement d'amères déceptions, des désillusions, des chocs fratricides et particulièrement une guerre civile affreuse qui détruit un pays : la Syrie.

Au-delà des 70 000 morts qu'a déjà fait ce conflit, nous savons que les blessés, estropiés souvent pour la vie, les enfants mentalement perturbés, privés d'enseignement, seront demain un lourd fardeau pour les survivants. Il faut à tout prix s'efforcer de mettre fin à cette guerre. Cela d'autant plus que, si elle se prolonge, l'incendie pourra s'étendre aux pays voisins et même à l'ensemble de la région, menaçant ainsi la paix mondiale.

Syrie, soutenir sans relâche les négociateurs

La fête de Pâques, qui sera célébrée là-bas dans de nombreuses communautés, pourrait être l'occasion d'un sursaut et devrait inciter à de multiples appels au cessez-le-feu, à la discussion. Des négociations ont toujours lieu actuellement entre les divers protagonistes, acteurs directs ou observateurs. Il faut absolument favoriser ces rencontres plutôt que de continuer à déverser des armes dans cet incendie. Il nous faut soutenir sans relâche les négociateurs. Voeu pieux, dira-t-on sans doute. Nous sommes dans une extrême difficulté pour contribuer au retour de la paix, mais les hommes de bonne volonté ne doivent pas se croire inutiles ou impuissants. C'est à force d'insistance que, même, la faiblesse peut devenir efficace. Le passage est étroit, mais la volonté de paix du plus grand nombre peut se frayer un chemin.

Cela dit, il nous faut sans attendre nous efforcer d'aider ceux qui sont dans la détresse et le besoin. La collecte lancée par Ouest-France Solidarité est une goutte d'eau dans un océan de misère. Mais, grâce à la générosité des lecteurs d'Ouest-France, un petit rayon de soleil aura apaisé quelques souffrances et surtout prouvé à ces réfugiés qu'ils ne sont pas oubliés du reste du monde. Ce jour de Pâques peut éclairer peut-être quelques chemins vers la paix.

Collecte pour la Syrie. Elle a atteint exactement, à ce jour, 199 542 €. Malgré les difficultés, 80 000 € sont engagés pour aider les réfugiés de Syrie au Liban, 30 000 € sont destinés principalement pour équiper de poêles les tentes où ils s'abritent, 50 000 € sont versés à l'Unicef pour réaliser ses programmes d'urgence : nourriture, médicaments, eau potable, soins, etc. Dans les semaines qui viennent, d'autres actions vont être entreprises pour utiliser au mieux les fonds qui nous ont été confiés.

Bestiaire

Le « pingouin » ne casse pas trois pattes à un canard, dans la chanson de Carla, mais le buzz a appâté le poisson du 1 er avril, jour de vente du CD. Avant de démentir, la chanteuse avait laissé dire que son pingouin malappris pouvait être François Hollande, coupable d'avoir trop vite tourné le dos à son « Raymond », enfin Nicolas, le jour où il quittait le cirque de l'Élysée. Raymond, Nicolas, avec toutes ses chansons, on s'y perd…

Le nouvel élu, il est vrai, gardait un chien de sa chienne à son rival qui avait battu la campagne contre lui auprès de collègues européens, histoire de lui savonner la banquise ! Un éléphant socialiste, même ex, garde la mémoire. Et un peu d'humour. C'est « gentil » un pingouin, dit-il. Gentil ? Nom d'un juge !

L'ex rêve d'une marche de l'Empereur, mais, pour un crocodile, pas facile de jouer le manchot. D'autant que ses congénères du marigot UMP ne veulent plus finir dans son assiette. Puisqu'on ne peut plus faire passer le cheval pour du b'uf, il est temps de soumettre notre bestiaire au droit d'inventaire, disent ces adeptes du coup de pied de l'âne.

La France décourage l'entrepreneuriat

« Seuls 23 % des entrepreneurs interrogés (sur plus d'un millier) pensent en effet que la France est un pays dont la culture encourage l'initiative et la création. Très loin de l'Inde, en tête avec 98 % de réponses positives, ou de la Chine (92 %). Très loin même de la moyenne du G20, à 76 %. »

La banque pour les nuls

Le système bancaire est actuellement sous les feux de l'actualité. Mais savez-vous comment fonctionne une banque ? Quels sont les risques du métier ? Qu'est-ce qu'un bank run ?

Le métier de base d’une banque consiste à emprunter de l’argent à court terme – typiquement, le solde créditeur des comptes de ses clients [1] – pour le prêter à long terme – notamment sous forme de crédits immobiliers ou de prêts aux entreprises. C’est le principe même du métier ; c’est ce qu’on appelle de la transformation : les banques transforment une épargne à court terme en financements à long terme et, ce faisant, captent un écart de taux – la marge d’intérêts – qui correspond à la différence entre le taux auquel elles prêtent et celui auquel elles empruntent. C’est de cette manière, si l’on met de côté les commissions, qu’elles gagnent de l’argent.

Considérez, par exemple, le…

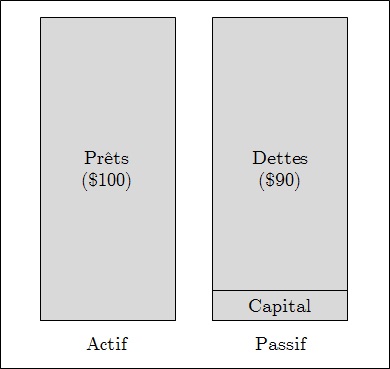

Bilan – très simplifié – de la banque ABC

À l’actif, on trouve $100 de prêts (immobiliers, à la consommation, aux entreprises… peu importe) accordés par la banque qui sont financés, au passif, par $10 de capital – l’argent des actionnaires – et $90 de dépôts – votreargent [2]. Dans cet exemple, la banque ABC fonctionne avec un effet de levier de 10x ; c’est-à-dire que le total de l’actif ($100) représente dix fois le capital ($10). En d’autres termes, lorsque la banque accorde un prêt à l'un de ses clients, elle finance ce crédit à hauteur de 10% avec l’argent de ses actionnaires et à 90% avec celui de ses déposants [3].

Imaginez que la banque ABC rémunère les comptes courants de ses déposants à hauteur de 0,5% et qu’elle prête à 3,5%. Dans ce cas, son portefeuille de crédits lui rapporte $3,5 par an ($100 x 3,5%) et ses dépôts lui coûtent $0,45 par an ($90 x 0,5%) : elle gagne donc $3,05 qui lui permettront de payer ses frais (les salaires par exemple) et, avec ce qui reste, de faire des bénéfices.

Les risques du métier

Naturellement, cette activité comporte des risques. Le premier, le plus évident, c’est le risque de crédit ; risque qui se matérialise quand un des clients à qui la banque a prêté de l’argent se révèle incapable de le rembourser. Par exemple, imaginons qu’un des clients de la banque ABC, à qui elle avait prêté $10 à 3,5%, connaisse des difficultés financières et ne paye plus les intérêts. Dans ce cas, la banque ABC ne touche plus que $3,15 d’intérêts sur son portefeuille de crédit ce qui réduit sa marge de $3,05 à $2,7. Avec un peu de chance, modulo ses autres frais, elle gagne encore de l’argent.

Mais si les difficultés du client sont vraiment très graves, il est aussi possible qu’il ne soit pas non plus en mesure de rembourser une partie du capital : si, par exemple, il ne peut rembourser que $6, c’est la banque qui va devoir compenser cette perte de $4 auprès de ses déposants en piochant dans son capital. Autrement dit, elle va perdre de l’argent et aura d’autant moins de capital pour rembourser ses déposants si un autre de ses débiteurs devait être à son tour en faillite. Au-delà de $10 de crédits non remboursés, les actionnaires sont définitivement ruinés et ce sont les déposants qui risquent d’y laisser des plumes.

Le second risque du métier, moins connu, c’est le risque de taux. La banque ABC, nous l’avons vu, prête $100 à 3,5% sur – mettons – 5 ans et finance 90% de montant en empruntant à 0,5% auprès de ses déposants. La difficulté vient du fait que le taux auquel elle prête est un taux fixe tandis que le taux auquel elle emprunte votre argent est susceptible de varier dans le temps – typiquement, si la banque centrale décide de faire remonter les taux. Dans notre exemple, si le coût des dépôts monte à 3,9%, la banque ABC perd de l’argent et commence à attaquer son capital.

C’est pour cette raison que les crédits à taux variables ou révisables sont toujours nettement moins chers que les crédits à taux fixes : lorsque vous acceptez de prendre un crédit indexé sur le niveau des taux à court terme, c’est vous qui prenez le risque de taux à la place de la banque (des mensualités plus élevée) et cette dernière peut donc se permettre de prendre une marge moins élevée. Naturellement, si la banque centrale fait trop remonter les taux, les emprunteurs endettés à taux variable risquent de se trouver en difficulté et on en revient au risque de crédit. C’est d’ailleurs précisément ce qui a déclenché la fameuse crise dite des subprimes.

Bank run !

Donc, quand une banque perd de l’argent, c’est l’argent des actionnaires qui passe à la trappe – du moins tant qu’il y en a [4]. Mais quand il n’y en a plus, quand le capital est déjà à zéro, ce sont les créanciers de la banque qui vont payer les pots cassés ; or, vous l’avez compris, vous êtes des créanciers de la banque. Bien sûr, notre banque ABC est tout à fait théorique : dans la pratique, les banques empruntent aussi de l’argent sur les marchés financiers (en émettant des obligations), aux autres banques (sur le marché interbancaire) ou auprès de la banque centrale... mais vous faites tout de même partie du lot.

Et voilà le problème : si, par hypothèse, 20% des crédits accordés par la banque ABC ne sont pas remboursés – c’est-à-dire que les $10 de capital sont déjà consommés – ce que savent tous les créanciers de la banque, c’est qu’il n’y aura pas assez d’argent pour rembourser tout le monde : certains d’entre eux vont y laisser des plumes. C’est pour cette raison que, quand une banque donne de sérieux signes de faiblesses, on assiste de temps en temps à un bank run ; c’est-à-dire que les déposants cherchent par tous les moyens à récupérer leur argent pour ne pas être les derniers (et donc les dindons de la farce) en cas de faillite. Naturellement, le bank run lui-même accélère la chute de la banque.

De ce qui précède, le lecteur aura compris que, pour le banquier, la gestion de ces risques et de l’effet de levier de la banque sont des conditions de survie et, partant, que les banques sont naturellement des institutions très prudentes qui, comme on dit, ne prêtent qu’aux riches. J’ai bien dit « naturellement ». Quand l’État s’en mêle, nous le verrons une prochaine fois, les banques peuvent tout à fait se transformer en gigantesques ballons de baudruche avec des effets de levier de l'ordre de 30x à 50x (Laiki Bank au 31/12/2011 par exemple...) et entraîner toute une économie dans leur chute.

---

Sur le web.

Sur le web.

Notes :

- Lorsque vous déposez votre argent sur votre compte courant, vous le prêtez à la banque ; raison pour laquelle vous êtes rémunéré. ↩

- Dans son rapport annuel, ce crédit que vous accordez à votre banquier apparaît à la ligne « dettes envers la clientèle ». ↩

- En réalité, la banque ne prête jamais l’intégralité de vos dépôts ; elle en garde une partie afin d’être sûre d’être toujours capable de vous rembourser et, accessoirement, la règlementation bancaire le lui impose. ↩

- Et tant que l’État, la troïka ou les deux ne s’en mêlent pas… ↩

samedi 30 mars 2013

S'il ne s'agissait que de Hollande...ces fondamentaux de l'économie auxquels les élites politiques françaises ne comprennent pas grand chose

La crise renforce encore le débat historique qui voit s'opposer des politiques économiques justifiées par des motifs politiques. Si nos élites avaient un peu plus conscience des réalités économiques de notre monde, ils tiendraient certainement un discours différent.

La France est depuis toujours le théâtre d’un affrontement idéologique sur les questions économiques qui bien souvient confinent à penser que les élites politiques et administratives qui dirigent notre pays font preuve d’une profonde inculture économique. Comment expliquer ce phénomène ?

Jean-Marc Daniel : Les élites françaises, particulièrement politiques, sont calquées dans une certaine mesure sur le même modèle que les autres élites du monde dont une partie a en fait une solide éducation économique qui rend encore plus problématique l’analyse de son action et de son discours. Lorsqu’on accuse François Hollande de ne rien comprendre en finance, ou plus généralement en économie, c’est entièrement faux. Rappelons qu’il a été professeur d’économie à Sciences Po et qu’il est diplômé de HEC et de l’ENA. Il a donc tous les parchemins pour comprendre l’économie, sur le papier en tout cas. Il est donc supposé être tout à fait à même de comprendre les grands enjeux économiques. Au-delà de ça, il y a deux éléments principaux qui donnent du sens à ces accusations mais qui ne valent pas uniquement pour François Hollande.

"La France est victime d’un mythe qui consiste à dire que la croissance repose sur la consommation"

Charles Beigbeder : Une première cause semble résider dans l'enseignement de l'économie au lycée où encore récemment l'économie de marché était illustrée par le trafic de drogue ou la prostitution... et où près de la moitie des professeurs de "sciences économiques et sociales" adhèrent aux thèses marxistes éculées du syndicat trotskiste APSES (Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales). Ce phénomène étonnant s'aggrave bien entendu à l'université et dans certaines grandes écoles (ENA) dont les membres des cabinets ministériels et de la haute fonction publique sont tous issus.

Ce problème pourrait être circonscrit si nos futures élites destinées à la sphère publique se confrontaient à la vie réelle à travers des stages ou des petits jobs dans des entreprises, mais hélas, il n'en est rien car ceci n'est pas pratiqué ni recommandé.

Une seconde cause provient de la sphère médiatique. La principale école de journalisme (le CFJ, à Paris) s'est distinguée lors de la dernière présidentielle par son absence totale de pluralité politique : 100% des élèves ont voté à gauche, selon un sondage interne. L'enseignement des matières économiques y est évidemment assuré par des professeurs d'obédience marxiste, donnant ainsi aux futurs journalistes une vision erronée de la réalité.

Le problème de l'inculture économique des décideurs publics ne serait pas dramatique dans un pays "normal" où l'emprise publique serait minoritaire, mais malheureusement en France, celle-ci représente plus de 56% du PIB...

Les élites du secteur privé ne sont pas exemptes de responsabilité Apres tout, n'ont-elles pas cautionné ou laissé faire beaucoup des décisions économiques aberrantes dont souffre la France ?

Quelles sont les conséquences concrètes de la méconnaissance profonde de ces élites pour les mécanismes microéconomiques, c'est à dire la réalité des entreprises ?

Charles Beigbeder : Sur les derniers mois, on peut observer une accélération des décisions économiques aberrantes : recrutement de 60.000 fonctionnaires par un Etat en situation de déficits et de crise des finances publiques, baisse de l'age de départ à la retraite au sein d'un système de retraites par répartition en faillite, maintien des 35 heures dans un monde qui augmente sa capacité de travail, fermeture de centrales électriques en parfait état de marche, refus de toute recherche scientifique sur les gaz de schiste, hausse brutale des prélèvements obligatoires puis marche arrière partielle sur les entreprises avec le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), annonce puis retrait partiel d'une fiscalité confiscatoire sur les plus-values des entrepreneurs, etc., etc.

L'agrégation de tant de décisions économiques absurdes finit peu à peu de mettre le pays à genoux avec un taux de chômage et une pauvreté élevée.Depuis la campagne présidentielle, le débat autour de la taxe à 75% a donné une visibilité particulière à la question de la fiscalité. Qu’en est-il vraiment de la pertinence des différents discours ?

Jean-Marc Daniel : François Hollande a un rapport double à la fiscalité. Sur le plan personnel, sa position est assez trouble puisque dans sa conférence du 13 novembre ou dans la tribune d’Ayrault du 4 janvier dans Le Monde, est martelé un discours de fiscalité ne devant pas handicaper la croissance, devant porter sur les rentes, être incitative et inciter à travailler plutôt que de punir. Sur le plan idéologique de la taxation, on constate que l’affaire des 75%, qui n’a ni sens ni impact, est devenue pour François Hollande une véritable obsession politique qui lui permet de se créer un positionnement de véritable homme de gauche. Il s’en sert à la fois comme un outil technique et politique. Le véritable problème est qu’à chaque fois, il n’arrive pas à faire la différence entre les deux. C’est une sous-estimation de ce qu’est vraiment l’économie et qui n’est pas sans rappeler la rédaction du programme commun de la gauche dans les années 1970. Il était reproché aux gens qui le rédigeaient de se priver de l’outil économique puisque ne pas avoir une bonne culture économique permet en fait de déterminer au mieux les objectifs économiques. L’erreur du discours des élites françaises est de croire que l’outil économique lui-même est soumis à des aléas politiques.L’un des grands problèmes de l’économie française vient aussi du fait que la droite, comme la gauche, ont la nostalgie de l’époque ou on soldait des erreurs économiques par un couple dévaluation/inflation. Dans son inconscient, l’élite française espère pouvoir utiliser des outils qui sont complètement fermés : ces fameuses déflations et inflation. Ils accordent de plus leurs oreilles à des gens qui se disent économistes et qui soutiennent des solutions dépassées. Vouloir utiliser ces outils témoigne d’une déconnection, non seulement avec la restriction économique sur le plan académique, mais aussi d’avec la réalité du monde dans lequel on vit ainsi que d’une forme de paresse intellectuelle. Il est facile de se caller dans des poncifs en accusant à tort et à travers Bruxelles et la BCE en prônant la déflation. Cela permet de se dédouaner par confort intellectuel.Qu’en est-il de l’épargne qu’il est de bon ton de vouloir mettre à contribution pour relancer la croissance ?

Jean-Marc Daniel : Là encore, il y a une double lecture. La France est victime d’un mythe, malheureusement conforté par beaucoup d’économistes, qui consiste à dire que la croissance repose sur la consommation. Or, la consommation n’est pas le moteur mais l’objectif de la croissance et l’idée que la consommation est bonne et que l’épargne est maléfique est une idée aberrante sur le plan économique mais qui est assez populaire dans la vision économique des différentes élites françaises.D’autre part, il y a une idée qui consiste à penser que pour lutter contre le pouvoir d’achat, il faut taper dans les bas de laine, c’est-à-dire dans l’épargne pour la remettre dans le circuit. Il y a quand même un moment où il faudra faire des sacrifices de pouvoir d’achat plutôt que d’appliquer ce genre de mesures courtermistes. Une fois encore sur ce sujet, Hollande affronte ses paradoxes puisqu’il avait dit dans sa conférence qu’il voulait adopter le point de vue de Timbergen, premier prix Nobel d’économie, qui disait que les politiques ne doivent pas raisonner en termes de prochaine élection mais en termes de prochaine génération. Or, ce qu’il dit là, est plutôt très politicien. C’est peut-être cela qui fragilise le plus François Hollande, il pourrait avoir un discours au-dessus des partis mais il gouverne comme un candidat en disant qu’il faut tirer sur l’épargne et en ménageant sa gauche avec les 75%.La droite française est loin d’être exempte d’inculture sur la question de l’épargne puisqu’elle a également une vision courtermiste qui date de longtemps puisque déjà sous Chirac on créait des impôts au moment où il aurait fallu laisser les marges de manœuvres se reconstituer. Il n’y a pas une vraie réflexion autour de l’entreprise et de ce circuit de financement de l’économie puisqu’on considère les fonds de pensions comme l’abomination de la désolation. Les extrêmes, quant à eux, n’entrent même pas dans ces sujets tant leur discours est incohérent. En effet, d’une part ils prétendent défendre l’épargne populaire et d’autre part ils tiennent un discours de dévaluation/inflation. Mais personne ne le leur reproche puisque tout le monde s’en moque. Ils fantasment donc sur l’inflation en niant cette réalité qui est celle que c’est la classe moyenne et le petit épargnant qui en feraient les frais.Qu’en est-il de la question monétaire qui fait l’objet de critiques venant de tous les bords ?

Jean-Marc Daniel : Sur la question de la monnaie, la réponse est simple. C’est un problème si technique que nos élites politiques n’y comprennent pas grand-chose. Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de Hollande car lui sait pertinemment comment fonctionne cette politique monétaire. L’exemple le plus clair est celui du débat autour de la loi de 1973 sur la réforme de la Banque de France qui est complètement surréaliste animé par des pseudos économistes qui alimentent l’idée que nous avons perdu à cause de l’Europe la possibilité magique de créer et d’injecter de la monnaie à l’infini. Donc là encore, il y a une incompréhension fondamentale de ce qu’est la monnaie qui se drape dans un fantasme inflationniste. Demandez aujourd’hui à n’importe lequel de ces gens quelle est l’origine de la création monétaire aujourd’hui et vous verrez qu’aucun d’eux n’est véritablement capable de vous l’expliquer. Ils ne comprennent pas ce qui dans la création de monnaie provoque de l’inflation et ce qui n’en provoque pas. Ils pensent encore la monnaie comme s’il s’agissait de pièce d’or. Ainsi, le mécanisme monétaire n’est pas compris et tout ce qui tourne autour de la monnaie devient bouc-émissaire. Une accumulation de poncifs et d’approximations.Quant aux positions les plus extrêmes, on est dans l’aberration la plus totale sur la question de la monnaie puisqu’ils réclament le retour à l’inflation, ce qui n’est pas totalement incohérent puisque les américains le font mais ils n’admettent pas qu’ils vont appauvrir l’épargne et faire baisser le pouvoir d’achat. Mais le pire est qu’ils n’en ont probablement même pas conscience. Ce n’est même pas un mensonge mais une incompréhension.Quelle conclusion en tirer ?

Jean-Marc Daniel : La déconnexion entre le discours politique et les réalités économiques n’est donc pas uniquement la conséquence d’une incompréhension de certaines questions. Il y a surtout une erreur de méthode, de confusion profonde entre le technique et le politique, ainsi qu’une lâcheté profonde qui s’appuie sur une façon de considérer le peuple comme n’étant pas assez mature ou curieux pour comprendre l’économie.Charles Beigbeder : La société civile, en particulier ses élites entrepreneuriales, ne peut plus rester les bras croises face aux défis de notre pays. Il est plus que temps qu'elle s'engage en politique !Pour faire la pédagogie des solutions, de bon sens et bien connues pour la plupart. Et dont la plus efficace réside dans la diminution de la part publique dans l'activité nationale. Par transfert progressif du non régalien à ce secteur privé.

Inscription à :

Articles (Atom)