On s’interroge souvent sur les effets d'une éventuelle sortie de Grèce de la zone euro. Serait-ce positif ou négatif ?

Ce débat reste assez

idéologique en fait. On croit souvent que le fait d’être plutôt

favorable à une sortie de la Grèce de la zone euro, cela signifie nécessairement que l’on est

contre l’Europe. Très souvent, les

eurosceptiques ne sont pas contre l’Europe mais

pour une autre Europe ainsi qu’une autre monnaie unique avec des institutions sociales-démocrates. L’euro aurait davantage

exacerbé les divergences économiques qu’assuré une quelconque

convergence même non homogène.

À partir de là, il est possible d’évaluer le

coût d’opportunité, c'est-à-dire le

coût de renonciation à la zone euro. Il est possible de justifier économiquement une sortie de la zone euro au-delà des

aspects politiques et psychologiques. Comparons les

gains et les coûts de plusieurs scénarios possibles.

Première situation : le maintien de la Grèce dans la zone euro

Concernant les

gains pour la zone euro du maintien de la Grèce dans la zone euro (A) : Il se résume aujourd’hui aux

effets bénéfiques d’une politique de change inexistante, mais ces effets bénéfiques ont déjà bien été absorbés par les

marchés si l’on peut dire les choses ainsi… Ces gains sont forts certes sur le plan

symbolique, et dans l’histoire de la construction européenne, et dans le domaine du

psychologique, élément essentiel au fonctionnement des

marchés financiers.

On peut ajouter quand même les gains

économiques passés liés au

rattrapage opéré par les pays du Sud en matière de croissance économique pendant les premières années de la décennie

2000,

l’amélioration des niveaux de vie, la qualité de beaucoup d’autres

aspects de la vie quotidienne. Ces gains, d’ailleurs, semblent assez

indépendants de l’existence de la Grèce dans la zone euro. On peut librement ici ajouter d’autres gains.

Concernant les

coûts pour la zone euro du maintien de la Grèce dans la zone euro (B) : Le maintien de la Grèce dans la zone euro a un coût assez

visible. Évidemment, tous les plans de

sauvetage depuis le début de la crise et une situation de

puit sans fond où pour la Grèce, les

taux d’intérêt à dix ans sont toujours très supérieurs aux taux de croissance. Il faut ajouter à cela les coûts des politiques

d’austérité réalisées en même temps et qui ponctionnent la

croissance, politiques initialisées par la Grèce en premier lieu faut-il le rappeler avec un effet de

contagion politique.

Enfin, les

coûts sociaux bien visibles, si l’on

considère que le cas de la Grèce a propulsé un certain nombre de choses

en Europe… Il faut ajouter un vrai

risque systémique facilement compréhensible par la méthode médicale. Comme la «

cellule malade » est dans la zone, elle risque de

contaminer les autres. D’ailleurs, le principe du

défaut déguisé entre dans cette catégorie puisque les

décotes des créanciers sur la dette grecque ont bien été effectives et mises à exécution.

Concernant les gains pour la Grèce du maintien de la Grèce dans la zone euro (C) :

Appelons les C : Ici, entre le principe de l’

aléa moral. Quel est l’intérêt de la Grèce de respecter certains

critères si elle considère que, de toute façon, les autres pays de la zone

paieront. Ensuite, elle bénéficie aussi d’un

espace commercial de qualité et compétitif qui lui permet de satisfaire l’ensemble des besoins de la population à des

conditions intra-branches avantageuses. D’autres gains peuvent être ajoutés. Par exemple, étant un pays plus risqué en matière

d’investissement, elle a pu réussir à attirer des investisseurs internationaux

preneurs de risques.

Concernant les coûts pour la Grèce de son maintien dans la zone euro (D) :

Les coûts représentent la

quote-part de la Grèce à l’ensemble des ressources du

FESF. On peut ajouter bien sûr le

coût économique pour la Grèce des

divergences économiques accentuées ces derniers temps notamment par rapport aux

pays du Nord. Cette liste non exhaustive peut s’étendre.

Seconde situation (hypothétique celle-ci) : sortie de la Grèce de la zone euro

Concernant maintenant les

gains pour la zone euro sans la Grèce (E) : ici, on retrouve l’

arrêt du risque systémique et la possibilité le cas échéant de

mobiliser des capitaux vers des pays

récupérables, c’est-à-dire lorsque le différentiel «

taux d’intérêt à 10 ans – taux de croissance économique » est le plus faible possible pour simplifier.

Concernant maintenant les

coûts pour la zone euro sans la Grèce (F) : objectivement, il est

difficile de dire que l’absence de la Grèce soit une catastrophe pour l’économie européenne. Sur le plan strictement économique - et les chiffres ont été donnés -, le

poids de la Grèce dans la zone euro est très

faible et la Grèce n’est pas une

plateforme de propulsion de l’économie européenne vers d’autres zones géographiques, les

échanges en zone euro étant essentiellement

intra-branches. Ici, l’inquiétude est surtout le

défaut du coup total et non déguisé de la Grèce vis-à-vis de ses

créanciers et le risque d’une

décote encore plus élevée.

Concernant les gains pour la Grèce de sa sortie de la zone euro (G) :

Ici, il faut raisonner en deux temps, et l’on oublie bien

volontairement le second temps, en général au bout de six mois (cas de

nombreux pays qui ont décroché d’une zone à ancrage monétaire et qui ont

dévalué). L’économie est caractérisée par des

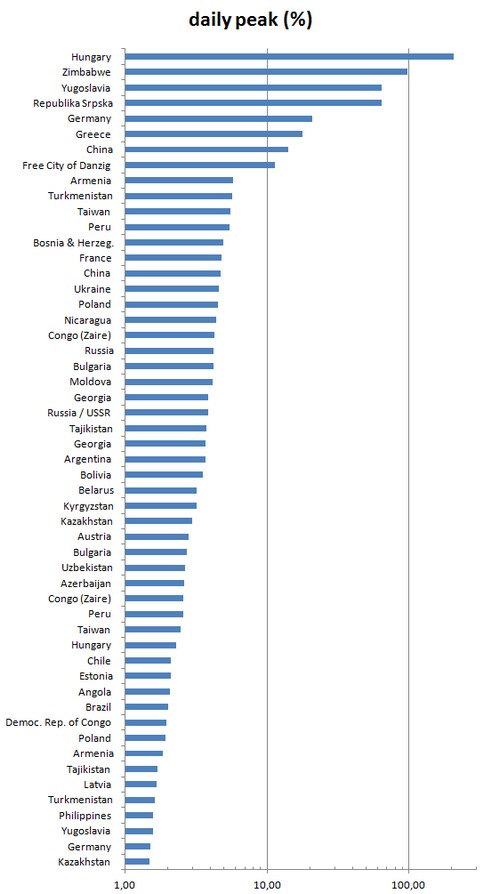

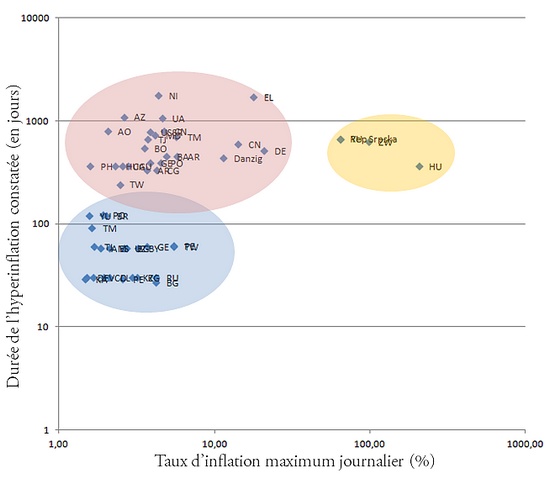

cycles. Ici, dans les commentaires et pour le cas d’une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro, il n’existerait plus de cycle.

Certes une

récession encore plus profonde est possible avec

exclusion du financement des marchés financiers à cause du

défaut probable officiel, mais une récession s’accompagne toujours d’une

stabilisation et d’une

reprise économique au bout de 6 mois après la sortie de la zone d’ancrage monétaire (

reprise de la production, diversification de l’activité, reprise en main des affaires publiques…). Cette reprise économique est permise par des politiques économiques appropriées et non auto-suicidaires. Les

indépendances monétaire et budgétaire en somme.

Concernant les

coûts pour la Grèce de sa sortie de

la zone euro (H) : on dit que si la Grèce sort de la zone euro, il

existe plusieurs types de coûts : d’abord, une

inflation importée, une

baisse considérable du pouvoir d’achat des Grecs, l’

explosion de la dette en euro suite à une forte

dévaluation du drachme (pas évidente puisque une part importante de la dette publique grecque est de droit privé national).

On évoque aussi souvent le

risque systémique en oubliant que de toute façon celui-ci existe déjà dans la zone euro. Admettons alors la

contagion. Remarquons que la métaphore médicale ne permet pas de valider l’assertion car, lorsqu’une «

cellule malade » est enlevée, on comprend moins l’idée de contagion, et comment celle-ci peut avoir lieu lorsque la

dette nationale est détenue par des nationaux. En revanche, à l’intérieur de la zone euro, celle-ci existe réellement.

Conclusion :

À la différence des coûts et gains du maintien de la Grèce dans la zone euro,

les

coûts et gains d’une sortie de la Grèce de la zone euro sont des

estimations tournées vers le futur et extrêmement aléatoires alors que

les coûts et les gains de la Grèce dans la zone euro, eux, peuvent plus

facilement être estimés. Du coup, les coûts et gains tirés d’une situation

hypothétique de sortie de la Grèce doivent être actualisés par un « discount factor », un

taux d’intérêt de référence pour

ramener ces montants à leur valeur présente. Cette liste n’est bien

évidemment pas exhaustive, libre à chacun d’y intégrer des éléments

économiques, mais au final une sortie de la Grèce de la zone euro

est-elle bénéfique ?

Dans l’hypothèse où il est possible de déterminer un coût du capital, un discount rate ou

encore un taux d’actualisation, alors le maintien de la Grèce est

préférable si (A+C) – (B+D) non actualisée > (E+G) – (F+H)

actualisées.

|

Maintien de la Grèce dans la zone euro |

Sortie de la Grèce dans la zone euro |

|

GAINS |

COÛTS |

GAINS |

COÛTS |

| Pour la zone euro |

A

|

B

|

E

|

F

|

| Pour la Grèce |

C

|

D

|

G

|

H

|